Geschichte

Geschichte

Unter-Widdersheim – ein Leben im Dorf

(Geschichte und Geschichten des Dorfes)

Inhaltliche Gliederung

1. Vorwort

2. Geografische Lage

3. Frühgeschichte - Die Steinzeit

4. Altertum - Die Römerzeit

5. Das Mittelalter

6. Die frühe Neuzeit

7. Die Neuzeit

8. Die Moderne

9. Die Gegenwart

1. Vorwort

Das Dorf Unter-Widdersheim, Stadtteil der Großgemeinde Stadt Nidda war in den Jahren 2008 bis 2021 Entwicklungsprojekt im Förderprogramm Dorferneuerung des Bundeslandes Hessen. Bei der Realisierung des Dorfentwicklungskonzepts hat sich der Arbeitskreis Dorferneuerung (AKDE UWi) ab dem Jahre 2016 auch der Historie des Dorfes angenommen. Unter Federführung von Arthur Schneider, Mitglied des AKDE seit Beginn und Ortsvorsteher 2016 bis 2019 sowie der maßgeblichen Wirkung von Maxi Rohrbach und Dr. Mathias Franzius wurden die historischen Daten und Dokumente zusammengestellt und durch erläuternde Texte ergänzt. Recherchiert wurde dabei im Stadtarchiv der Stadt Nidda, im Landesdenkmalbuch, im Kirchenbuch der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Widdersheim und bei alteingesessenen Familien des Dorfes. Auf eine fundierte Chronik des Dorfes konnte der Arbeitskreis nicht zurückgreifen.

Soweit es sich im Nachfolgenden um Zitate aus Schriftstücken Dritter oder mündliche Überlieferungen handelt, sind diese in kursiver Schrift kenntlich gemacht.

Das Gesamtwerk wurde im AKDE vorgestellt, diskutiert, beschlossen, veröffentlicht und vom Vorstand des Vereins Dorfgemeinschaft Unter-Widdersheim e.V. zum 31.10.2025 aktualisiert.

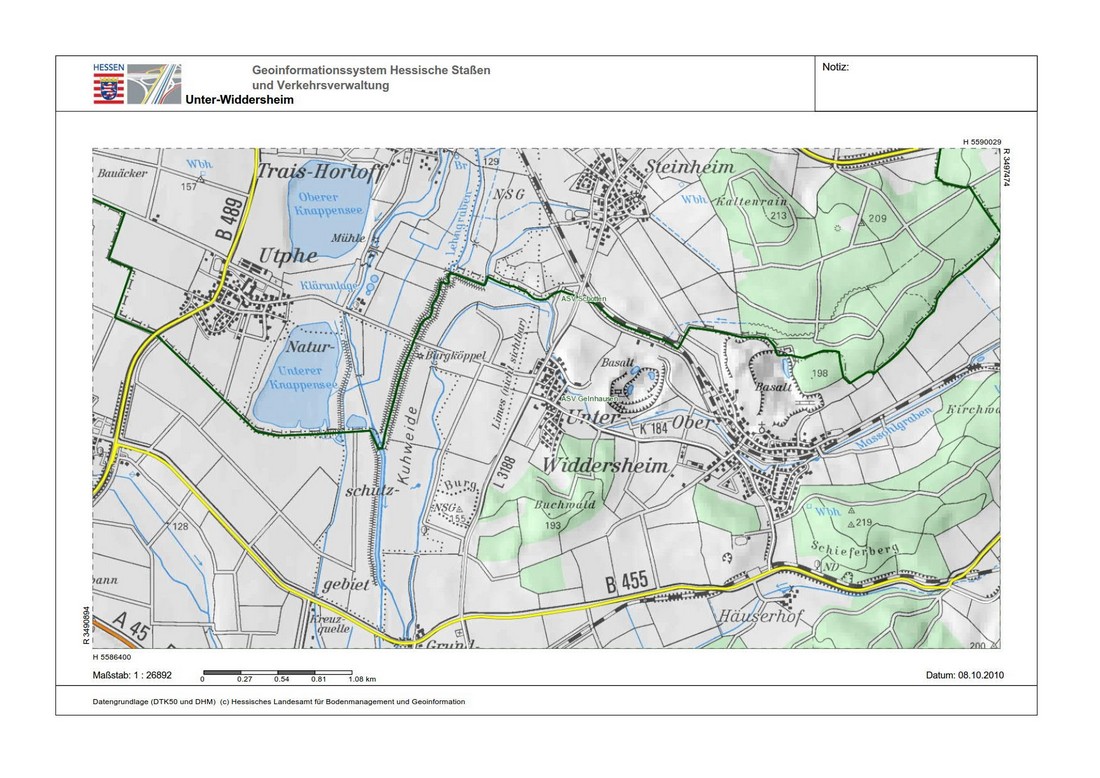

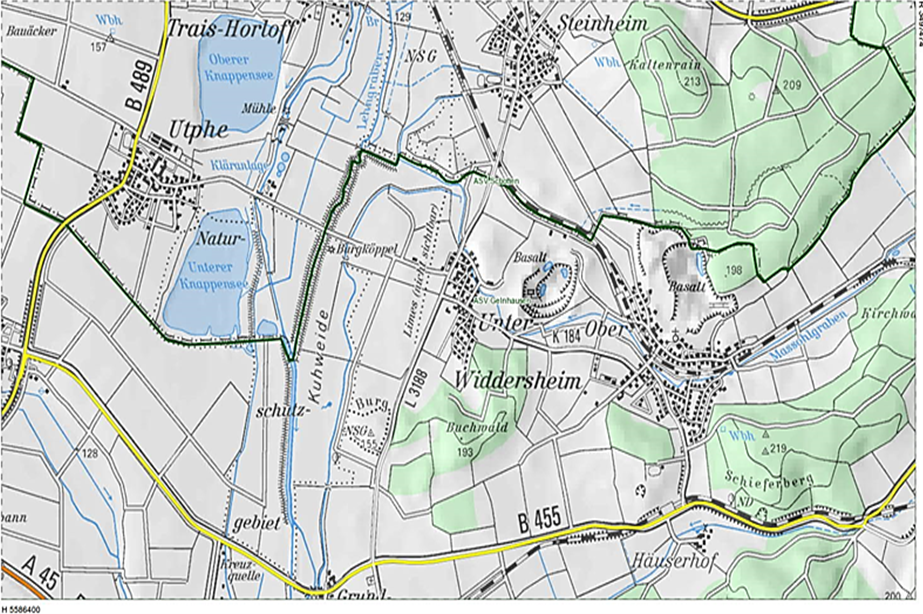

2. Geografische Lage

Blick über den alten Dorfkern vom Klappersberg über die Wetterau Richtung Taunus

3. Frühgeschichte - Die Steinzeit

3. Frühgeschichte - Die Steinzeit

Die Siedlungsgeschichte der Region am Südwestrande des Vogelsberges in der hessischen Wetterau, in der das heutige Dorf Unter Widdersheim liegt, beginnt schon weit in vorchristlicher Zeit. Ein seltener und wertvoller Zeuge aus der Siedlungszeit um etwa 4000 v.Chr., der Megalithkultur (Jungsteinzeit), ist der "Kindstein". Die Bedeutung solcher Steine ist auch bei Fachleuten noch umstritten. Möglich ist, dass dieser Stein Teil eines Steinkreises, ein Platz kultischer Handlungen oder ein steinzeitliches Grab gewesen ist. Da Trachytgestein an diesem Standort nicht vorkommt, muss es einige Kilometer weit transportiert worden sein. Durch den „Kindstein“ ist allemal belegt, dass in dieser Zeit Menschen, vermutlich des Typs „Homo sapiens sapiens“ im Bereich des späteren Dorfes gelebt haben.

Kindstein heute (eigenes Foto, Arthur Schneider)

Modelle steinzeitlicher Hütten (Foto aus Wikipedia)

Die Megalithkultur, eine jungsteinzeitliche Epoche, hat in der Wetterau viele großartige Grabdenkmäler hinterlassen. Oft sind nur einzelne stumme Zeugen unzerstört vorhanden. Ob sich der Unter-Widdersheimer „Kindstein“ heute noch in seiner ursprünglichen Größe zeigt, darf ebenfalls bezweifelt werden, weisen doch andere Steinmonumente dieser Zeit Höhen auf, die darauf schließen lassen können, dass der „Kindstein“ eine wie auch immer geartete „Kürzung“ erfahren hat.

Der "Kindstein" besteht aus Trachytgestein, das nahe verwandt mit dem Phonolith ist. Beides sind helle Vulkangesteine, wobei Phonolith "Klingstein" bedeutet. Platten aus diesen Gesteinen geben beim Anschlag einen hellen Klang von sich.

Was liegt näher, als dass im Laufe der Jahrhunderte daraus die Sage entstand, man höre darin die kleinen, ungeborenen Kinder schreien im "Klingstein" oder "Kindstein". Da lt. Sage der Storch die „neuen“ Kinder bringt, hat dieser auch nur den Schlüssel zum Kindstein. Eine andere Geschichte erzählt von einer Kinderfrau (auf Oberhessischplatt: die Keannfra, vermutliche eine Hebamme), die dort die Kinder aus dem Kindstein holt und deshalb auch den Schlüssel zum Kindstein hat.

Foto: Spielszene am Kindstein mit "Keannfra" bei einem Kindsteinfest im Jahr 2005

Foto: Spielszene am Kindstein mit "Keannfra" bei einem Kindsteinfest im Jahr 2005Wie bei vielen Kultstätten standen bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts noch alte Eichen in der näheren Umgebung des Kindsteins. Dort war auch der "Säuplatz", wohin der Gemeinde-Schweinehirt die Schweine des Dorfes zum Eichelfressen trieb. Diese Eichen mussten der Erschließung eines Neubaugebietes weichen.

Foto zeigt die Lage des Kindsteins im Wohngebiet, aufgenommen bei einem "Kindsteinfest" im Jahr 2005

Foto Arthur Schneider aus der Zeit Ende der 50er Jahre des 20. Jh. mit Blick vom damaligen Kindstein-Areal auf den Ostrand des Dorfes

Foto Arthur Schneider mit Kindstein und Kindern aus der Zeit Ende der 50er Jahre des 20. Jh.

Foto Arthur Schneider mit Kindstein und Kindern aus der Zeit Ende der 50er Jahre des 20. Jh.Auch nach der Steinzeit war die Wetterau und damit auch unser Bereich immer bäuerliches Siedlungsgebiet. Für die Bronze- und Eisenzeit gibt es in unserer Region bedeutende archäologische Funde wie Hügelgräber und Geschirr (Borsdorfer Henkel), die der Siedlungszeit der Kelten zuzurechnen sind. Dieser Zeit ist auch das Keltenmuseum am Glauberg (Gemeinde Glauburg) gewidmet. Warum die Kelten ca. 100 Jahre v.Chr. ihren hiesigen Siedlungsbereich verlassen haben, ist immer noch wenig erforscht. So ist auch nicht eindeutig belegt, dass die germanischen Zuwanderer aus Nordeuropa das Volk der Kelten verdrängt haben. Die Bezeichnung „Germanen“ haben die ursprünglich im heutigen Italien ansässigen „Römer“ geprägt, die ihr Herrschaftsgebiet noch vor Christi Geburt nach Norden ausdehnen und eine Provinz „Germania“ schaffen wollten.

4. Altertum - Die Römerzeit

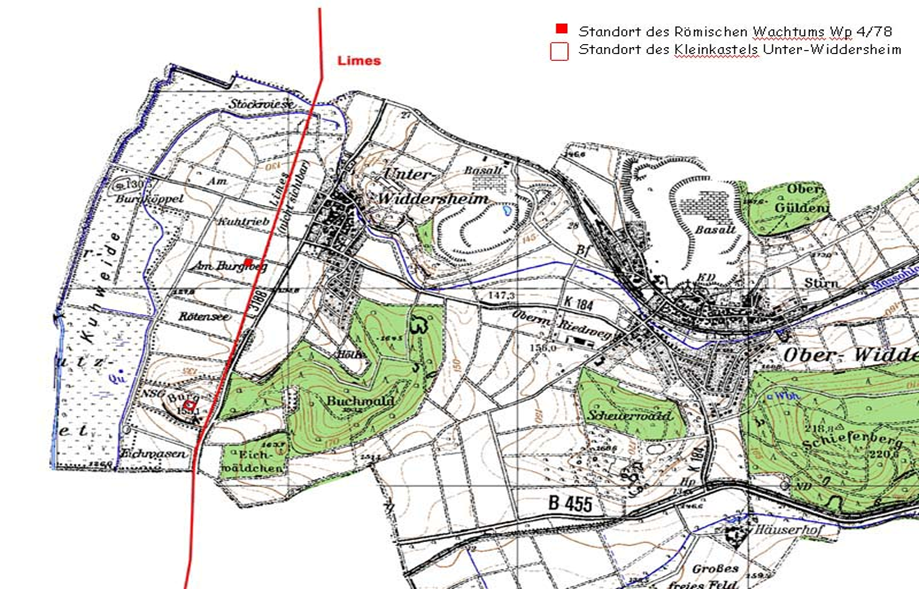

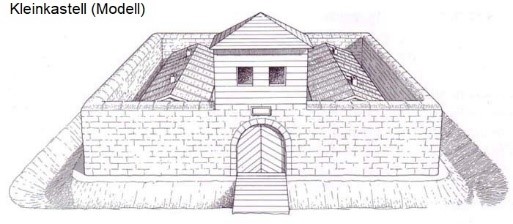

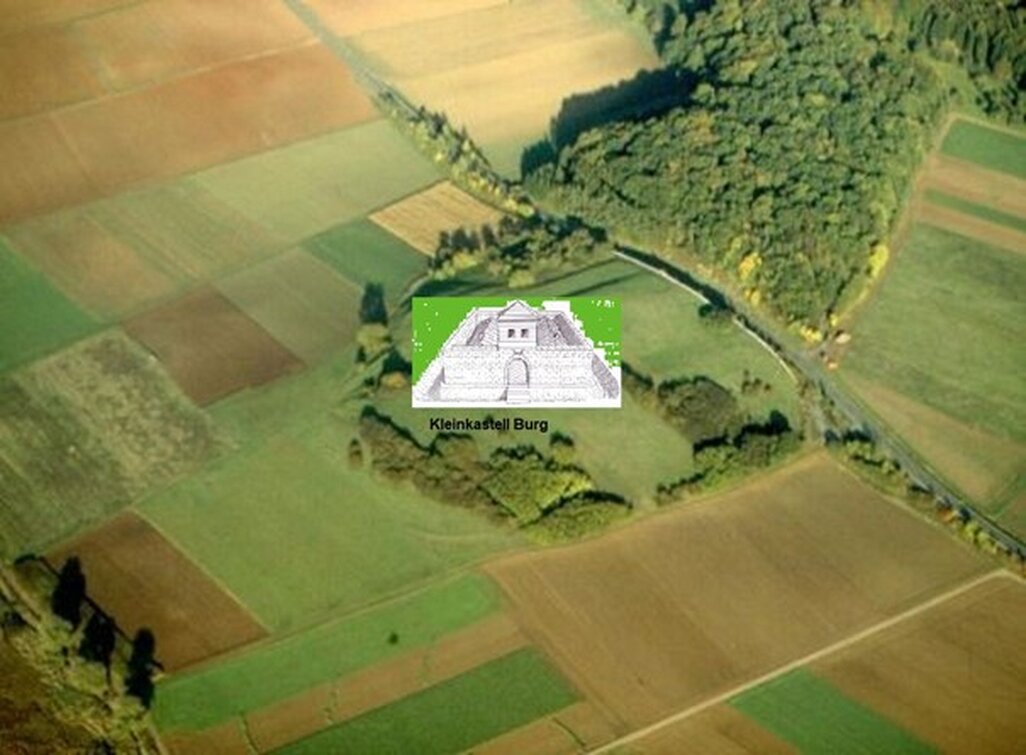

Das Gebiet um das heutige Dorf Unter-Widdersheim wird vom Verlauf des heutigen Weltkulturerbes „Limes“ tangiert. Dieser Schutz- oder Grenzwall, den die Römer um 85 bis 155 nach Chr. bauten, sollte deren nördlichste germanische Provinz gegen Überfälle germanischer Stämme absichern, die sich gegen das römische Weltreich auflehnten. Der Limes umschloss auch die fruchtbare Wetterau und war insgesamt 555 km lang. Ein Teil des Limes verlief von Inheiden entlang des Horlofftals in Richtung Echzell. Es gibt konkrete Hinweise auf die Existenz eines Kleinkastells mit einem Wachturm im Gemarkungsteil „Die Burg" in der Unter-Widdersheimer Gemarkung. Hierzu lässt sich aus dem Archiv für Hessische Geschichte entnehmen, dass sich in der Zeit um 1900, als vor gut 100 Jahren eine Reihe von Wissenschaftlern (Historiker, Archäologen und Münzsammler) mit diesem historischen Ort befasst hat.

So berichtet Kofler von Grundmauern eines Römischen Gebäudes von 29,5 m Länge und 12 m Breite. Auch von einer 9 m breiten mit schweren Steinen gepflasterten Straße, die vom Westfuß des Burgberges in nordwestlicher Richtung zum Flüsschen Horloff zieht. Und von Cohausen meldete den Fund römischer Gefäßbruchstücke und Mörtelreste. Dieffenbach fasste zusammen (Zitat): „Nimmt man alle diese Beobachtungen und Funde zusammen, so wird man der Ansicht beipflichten, dass die Örtlichkeit zu einem Gehöft oder einer Villa ganz ungeeignet war, während die Lage und der Name die ehemalige Bestimmung als römisches Kastell wahrscheinlich machen. Wenn es die Westhälfte des Plateaus einnahm, dann dürfte es 40 x 45 m gemessen und das von Kofler entdeckte Gebäude umschlossen haben. Ganz ungewiss ist die Stelle, wo der Limes die Anhöhe überschritten hat.“ [1] Angemerkt sei, dass der Limes nicht durchgängig als „Pfahlgraben“ ausgebaut war. Den Römern genügten je nach örtlichen Verhältnissen auch sogenannte Sichtachsen von Wachturm (Kleinkastell) zu Wachturm.

Zitat: „dann dürfte es 40 x 45 m gemessen und das von Kofler entdeckte Gebäude umschlossen haben.“

Wenn die Grundmauern des Kastells aus hiesigem Basaltgestein errichtet wurden und hiervon heute nichts mehr zu sehen ist, liegt es wohl daran, dass nach Abzug der Römer die „frühen“ Unter-Widdersheimer die Steine in ihren Häusern verbaut haben. Auf diese Art sind schon mächtige Burganlagen späterer Zeit von der Erdoberfläche verschwunden.

Limeswachturm (Nachbau) bei Limeshain

Fotomontage Arthur Schneider: Burg mit Wachturm (ein einzelner Turm ist eher unwahrscheinlich)

Fotomontage Arthur Schneider: Kleinkastell, dessen historische Existenz und Lage als gesichert gilt.

In unserer Region war es der östlich des Limes siedelnde germanische Stamm der Chatten, die den Römern zunehmend ihr Herrschaftsgebiet streitig machten, auch wenn sie sich zwischenzeitlich den Römern militärisch unterwerfen mussten. Erfolgreich waren die Chatten erst, als sie zusammen mit anderen germanischen Stämmen mit der überlieferten Bezeichnung „Alamannen“ im Jahre 233 n. Chr. nicht zuletzt infolge der römischen Niederlage in der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. den Limes überrannten. Auch wenn die Römischen Besatzer die aufmüpfigen Chatten wieder in das Gebiet jenseits des Limes zurückdrängen konnten, hielten in der Folgezeit die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Germanen, so dass die Römer, den andauernden germanischen Überfällen überdrüssig, sich auf ihr linksrheinische Herrschaftsgebiet zurückzogen. Vieles, was wir heute als unsere Kultur bezeichnen, hat seinen Ursprung in den Jahren der römischen Herrschaft, deren Einfluss auch auf die Siedlungskultur und das Leben der Alamannen groß war, die es wiederum aber auch verstanden, Wissen und Kultur der Römer in der Folgezeit zu nutzen und mit diesen Handel zu treiben. Mit dem Zerfall des römischen Weltreiches im 5. Jahrhundert n. Chr. ist auch dessen Einfluss auf die Siedlungs- und Lebenskultur unserer Region beendet. Das hinterlassene Machtvakuum bescherte in der Folgezeit chaotische Lebensumstände. Von Westen her drängte das ebenfalls germanische Volk der Franken auch in das Gebiet der Wetterau und unterwarf die bisher herrschenden alamannischen Volksstämme.

5. Das Mittelalter

Die erste urkundliche Erwähnung über das Dorf "Niedyrn-Wetridesheim" finden wir Anno 1260. Damals gehörte es zur Fuldischen Mark. Es kann als gesichert gelten, dass das Dorf bereits lange vor seiner ersten urkundlichen Erwähnung existierte. Historisch belegt ist die Siedlungsgeschichte der Wetterau in der Merowinger und Karolinger Zeit, die nach dem jeweils herrschenden Königsgeschlecht der Franken so benannt ist. Nach verlässlichen historischen Quellen ist davon auszugehen, dass Dörfer der Wetterau mit der Namenendung „heim“ bereits in den Jahren von 800 bis 1000 n. Chr. entstanden sind. Unter der Königsherrschaft der Franken, der berühmteste unter ihnen war Karl der Große, der auch die Kaiserwürde über das „Heilige römische Reich deutscher Nation“ errang, wurde der Herrschaftsbereich in Grafschaften aufgeteilt. Ab 1325 herrschte der Graf von Ziegenhain über Unter Widdersheim und später der Graf Johann I von Nidda. Um 1423 gehörte das Dorf zum Besitz des Grafen Philipp von Nassau und um 1570 dem Landgrafen Ludwig I von Hessen-Darmstadt.

Während der Frankenherrschaft breitete sich auch in der Wetterau das Christentum aus. Bonifatius war einer der Wegbereiter. Obwohl "Kirchweg" und die Flurbezeichnung "Kirchberg" es vermuten lassen könnten, hat das Dorf Unter Widdersheim nachweislich nicht über ein Kirchenbauwerk verfügt, viel mehr gingen die Bewohner zur Kirche nach Ober Widdersheim. Auf dem dortigen Kirchhof wurden lt. Kirchenbuch bis zum Jahr 1828 auch die Toten aus Unter-Widdersheim beigesetzt. In der Kirchengemeinde wurde im Jahre 1528 die Reformation eingeführt, weil es der Landesherr so wollte. Pfarrer Pankreatius Chelius hielt am 29.09.1528 den ersten Gottesdienst nach der neuen Ordnung.

Von 1561 bis 1590 war ein damals bedeutender Geistlicher und Verfechter der lutherischen Lehre - Johannes Chelius - Pfarrer in Widdersheim. Seinem Einfluss sind sicherlich die sonst an Bauernhäuser nicht üblichen lateinischen Inschriften zuzuschreiben.

An der Kirche in Ober-Widdersheim ist ein kleines Denkmal zur Erinnerung an die Familie Chelius in Form eines aufgeschlagenen Buches aus Marmor aufgestellt.

Foto Arthur Schneider: Evangelischen Kirche in Ober-Widdersheim

Als im 15. und 16. Jahrhundert die Hexenverfolgung[1] begann, blieb sicher auch unser Dorf nicht verschont. Die heftigsten Hexenverfolgungen in Oberhessen waren zwischen 1596 - 1598. Aus allen Ämtern des Landes wurden Verdächtige meist nach Marburg in Haft gebracht. Ganz besonders tat sich dabei Georg Nigrinus hervor, Superintendent für Echzell, Nidda, Alsfeld und Umgebung. Besagter Nigrinus hielt im Jahre 1591 die „Leichenpredigt“ auf den Ober-Widdersheimer Pfarrer Johannes Chelius. Dabei wollte er keine Ehrung des Verstorbenen einschließen, was der Gemeinde sehr missfiel. In der Echzeller Kirche hängt ein Bildnis des Herrn Nigrinus, versehen mit einer Lobeshymne in Latein. Die Hexenverfolgung wird darin mit keinem Wort erwähnt. Im Jahre 1602 fiel der so Hochgelobte beim Landesherrn in Ungnade, wurde entlassen und fand – wie auch immer - ein Jahr später den Tod.

6. Die frühe Neuzeit

Der 30jährige Krieg (von 1618-1648) zog mit Mord, Raub und Brandschatzung auch über das Dorf Unter-Widdersheim hinweg. Der Überlieferung nach sollen die Soldaten des katholischen Kaisers Ferdinand II[1], die 1634 das Dorf heimsuchten, die schrecklichsten Mordbrenner gewesen sein. Doch auch Truppen, darunter Söldner des Hauses Ysenburg-Büdingen, unter Führung des protestantischen Herzogs Christian von Braunschweig taten sich in unserer Region mit Mord und Plünderungen hervor. Und dies nur aus Rache, weil Landgraf Ludwig V. den katholischen Kaiser Ferdinand II. nach dessen Krönung im Jahr 1619 in Frankfurt zur Jagd nach Nidda eingeladen hatte.

Die Schrecken des 30jährigen Krieges verdeutlicht die nachstehende, in Unter-Widdersheim überlieferte Erzählung „Ibches Grab“:

Die Schrecken des 30jährigen Krieges verdeutlicht die nachstehende, in Unter-Widdersheim überlieferte Erzählung „Ibches Grab“:

Die Unter-Widdersheimer haben von Generation zu Generation weiter erzählt, dass sich im Gemarkungsteil Burgwald unter einem großen Felsbrocken das Grab eines kleinen Mädchens aus dem Dorf befindet. „Warum dieses Grab hier und nicht auf dem Unter-Widdersheimer Friedhof?“ fragt sich jeder. Der Erzählung nach haben im dreißigjährigen Krieg, also im Bürgerkrieg vor vierhundert Jahren, vom damaligen Deutschen Kaiser oder einem anderen Fürsten entsandte Soldaten das Dorf überfallen, die Menschen ermordet und die Häuser in Brand gesteckt. Vor diesen Mordbrennern soll das kleine Mädchen in den Wald geflohen sein und sich in einem holen Eichbaum versteckt haben. Aus diesem konnte es sich nicht mehr selbst befreien und ist in dieser Baumhöhle elendig umgekommen, weil niemand mehr gelebt hat, der nach ihm hätte suchen können. Viele Jahre später ist besagter Baum bei einem Sturm umgestürzt und Waldarbeiter haben bei der Aufarbeitung des Windwurfs das Skelett des Mädchens gefunden und an Ort und Stelle begraben, weil Unter-Widdersheim damals nicht über einen eigenen Friedhof verfügte. Der Name „Ibche“ oder „Aibche“ist auf Oberhessisch abgeleitet von den Früchten der Eiche, den Eicheln.

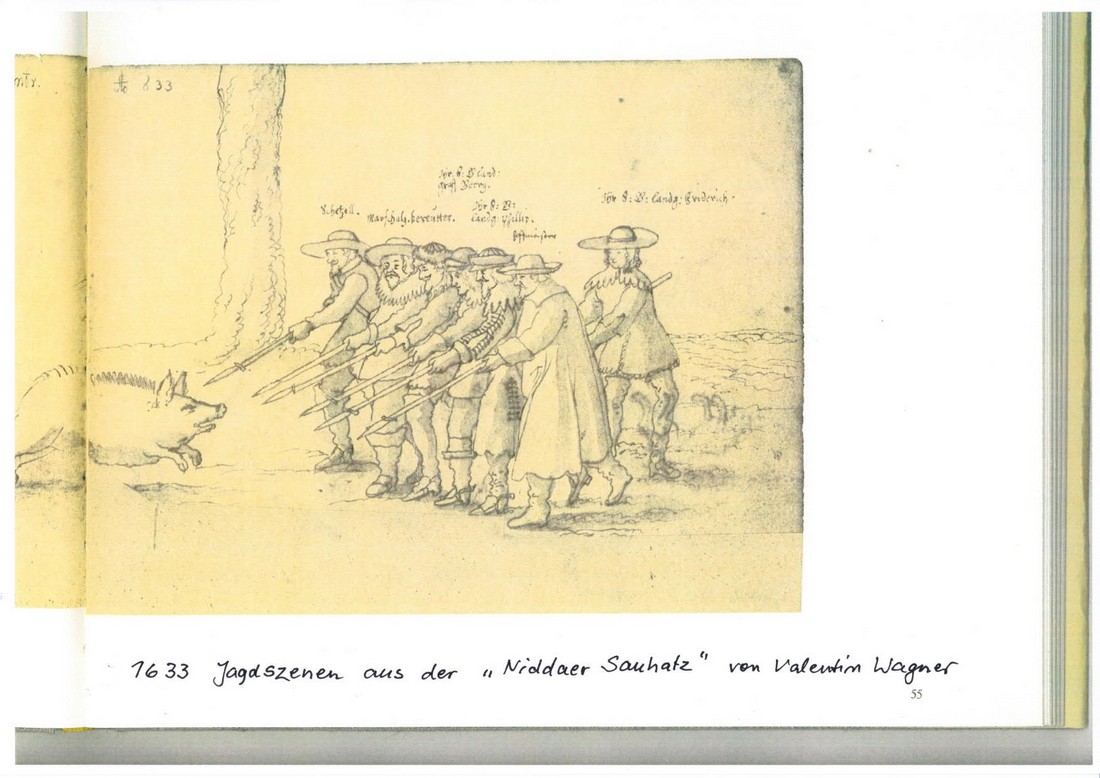

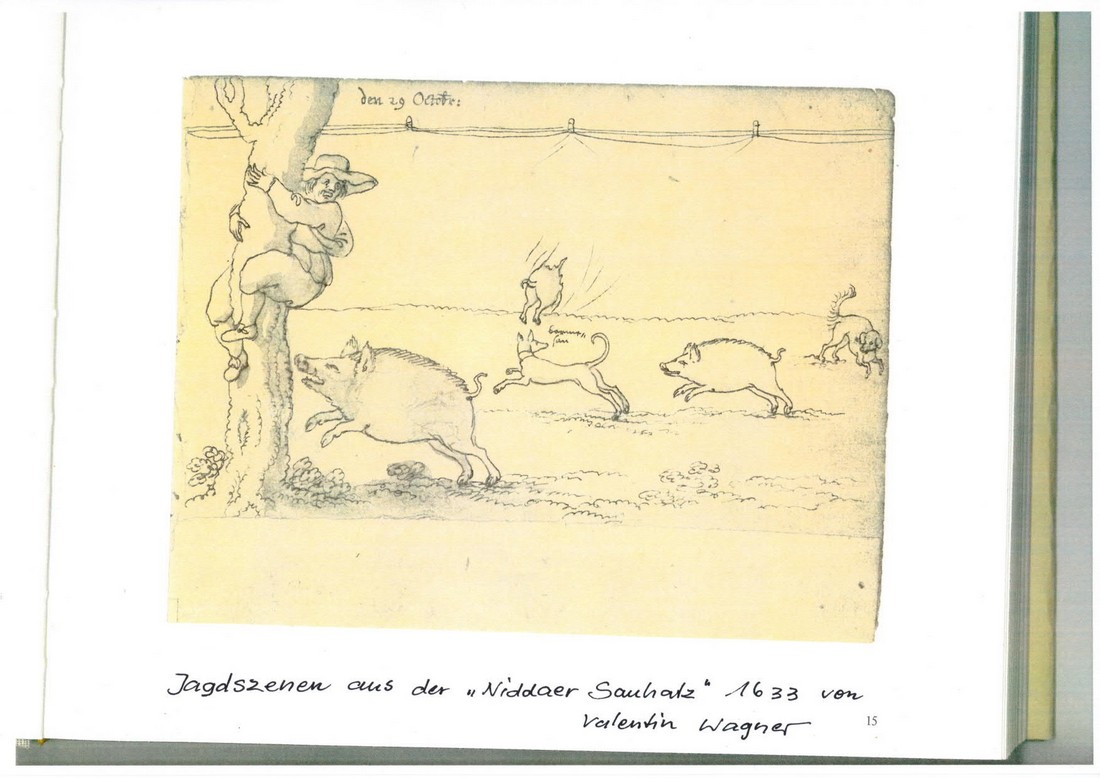

Damit nicht genug! Weiteres Leid hatten die Bauern zu ertragen: Die Landgrafen Philipp von Hessen-Butzbach und Georg II von Hessen-Darmstadt pflegten ihre Jagden in der Fuldischen Mark zwischen der Nidda und der Horloff und im Vogelsberg vom Taufstein bis nach Nidda abzuhalten. Dabei mussten die Bauern als Treiber Dienste leisten. Ohne Rücksicht auf die bestellten Felder verwüstete die Jagdgesellschaft manche Ernte. Eine solche Jagd finden wir bildlich dargestellt vom "Hofberichterstatter" Valentin Wagner in der "Niddaer Sauhatz" von 1633.

Während dieser Zeit ging es den Bewohnern sehr schlecht. Der ständigen Überfälle marodierender Soldatenscharen und Räuberbanden überdrüssig, suchten viele Dorfbewohner Schutz in den befestigten Ortschaften Nidda und Stornfels. Diese beiden Orte konnten auch einer feindlichen Belagerung und Besetzung standhalten.

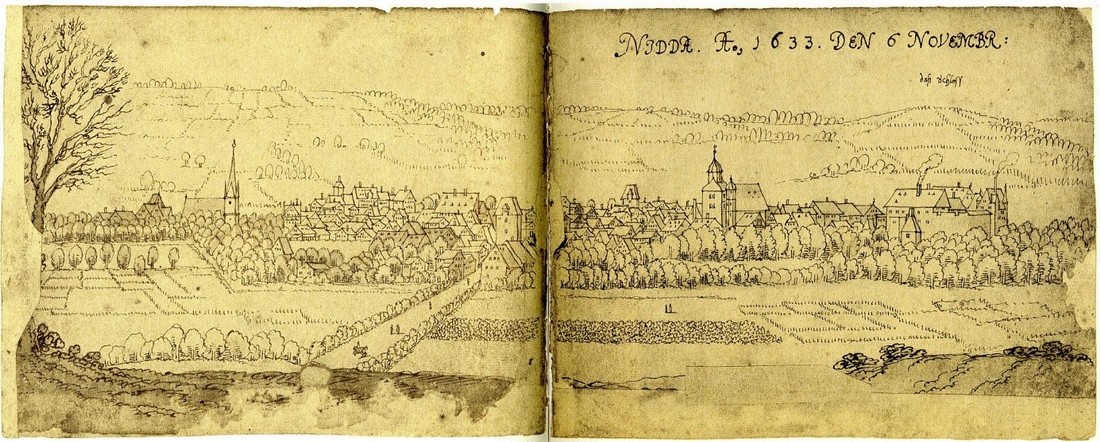

Stadtansicht Nidda im Jahre 1633 (Stadtarchiv)

Stadtansicht Nidda im Jahre 1633 (Stadtarchiv)

Foto Arthur Schneider: Niddaer Schloss heute

Nachdem die Soldaten abgezogen waren, brachte die Krankheit noch mehr Leid und Elend über die Menschen der Region.

Damals sollen, so wird berichtet, nur drei (!) Einwohner von Unter-Widdersheim diese Schrecken überlebt haben. Ob damit drei Menschen, drei Familien oder drei Bauernhöfe gemeint waren, bleibt im Ungewissen. Dass es nur drei Menschen waren, widerlegen allerdings Belege über Steuereinnahmen, auch Bete genannt (im Archiv Nidda), denen man entnehmen kann, dass der Ort sehr bald danach zu einer gewissen Wohlhabenheit gekommen sein muss und damit auf mehr steuerzahlende Bürger in Unter Widdersheim als derer drei geschlossen werden kann. Vom gräflichen Amt Stornfels oder Schotten war in der Zeit von 1646 bis 1679 Johannes Höcher als Bürgermeister oder Dorfschultheiß eingesetzt [3].

Im Jahr 1700 erhielt der Unter Widdersheimer Johann Georg Maldfeld die Genehmigung zum Betrieb einer "Hafermeelmühl", verbunden mit der Auflage nur Hafer zu mahlen und vorher den Müller zu Unter-Schmitten anzuhören, d. h., um Zustimmung zu bitten. Die Mühle befand sich im Haus am Dorfbach "Massohlgraben", heute "Am Klappersberg 1".

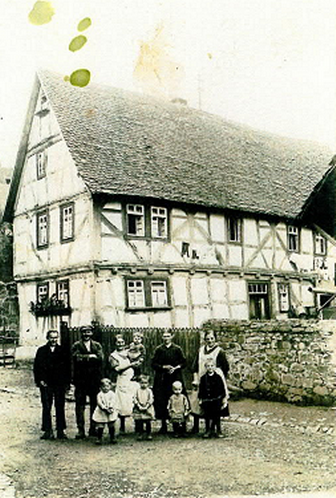

1702 ließ Johann Georg Maldfeld neben dem Wohnhaus eine Scheune errichten. Das Wohnhaus dürfte das älteste noch erhaltene Gebäude in Unter-Widdersheim sein und aus der Zeit 16./17. Jahrhundert stammen. Hierauf lassen das Fachwerk (breitgestellter Wilder Mann) und die zum Teil erhaltene lateinische Inschrift „…NTUM NE NOCEANT IGNES UNDARAPIN…“[1] schließen. Eine weitere Inschrift über dem Scheunentor „Ach Gott, wie geht es immerzu, dass die mich hassen, den´ ich nichts tu – die mir nicht gönnen und nichts geben, müssen dennoch sehen, dass ich leben“ offenbart, dass Maldfeld als „Zugezogener“[2] in der damaligen Dorfgemeinschaft nicht gut gelitten gewesen sein muss. Diese Ablehnung könnte allerdings auch mit seinem Müllerhandwerk und der Wahrscheinlichkeit in Verbindung stehen, dass Maldfeld ein „Günstling“ des Landesherrn gewesen sein muss. Nur so lässt sich erklären, dass Maldfeld im Jahre 1705 zum Bürgermeister berufen wurde.

Foto Arthuer Schneider: Haus "Maldfeld" Am Klappersberg 1 Anfang des 20. Jahrhunderts

Foto Maxi Rohrbach: Hofreite Am Klappersberg 1 im Jahre 2021. Das zum Teil morsche Fachwerk des Erdgeschosses wurde Anfang der 1950er Jahre durch Mauerwerk ersetzt. Ursache hierfür war die totale Auflösung der Grundbalken über dem Kellermauerwerk durch Feuchtigkeit und Pilzbefall, wie auch bei anderen Fachwerkgebäuden im Dorf.

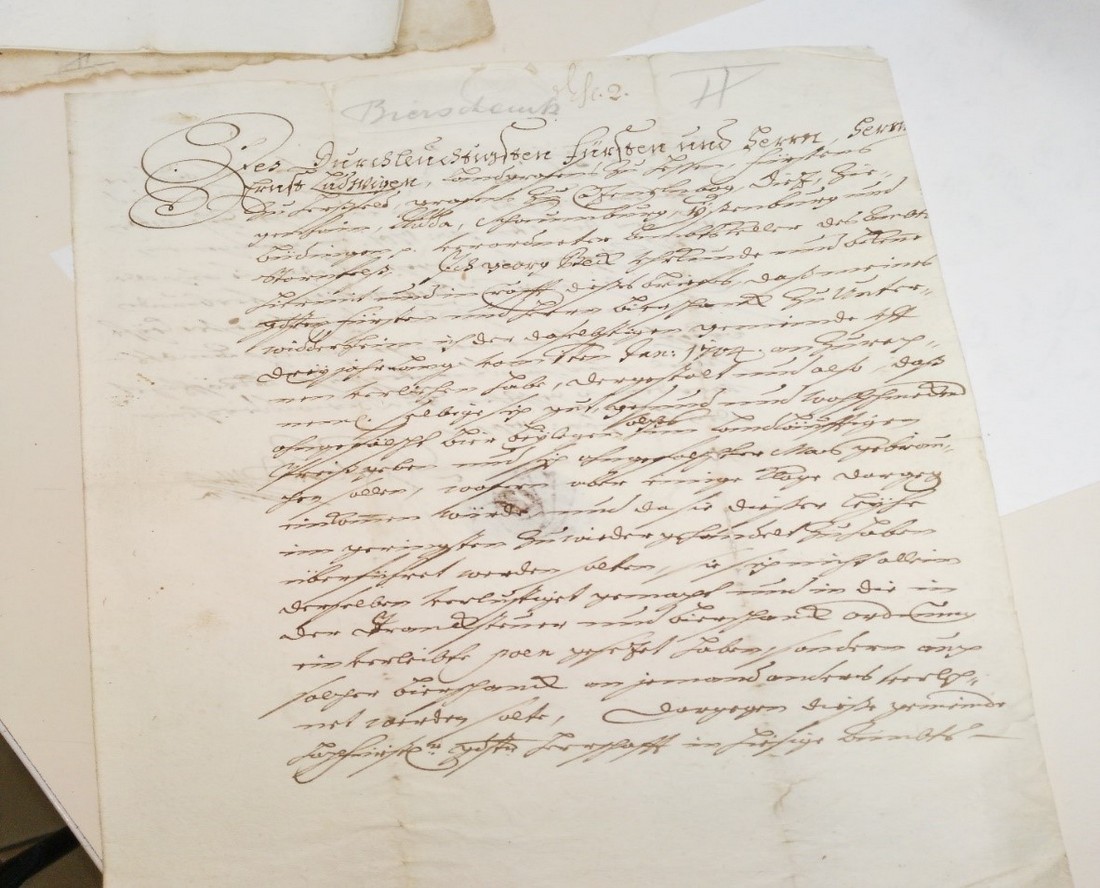

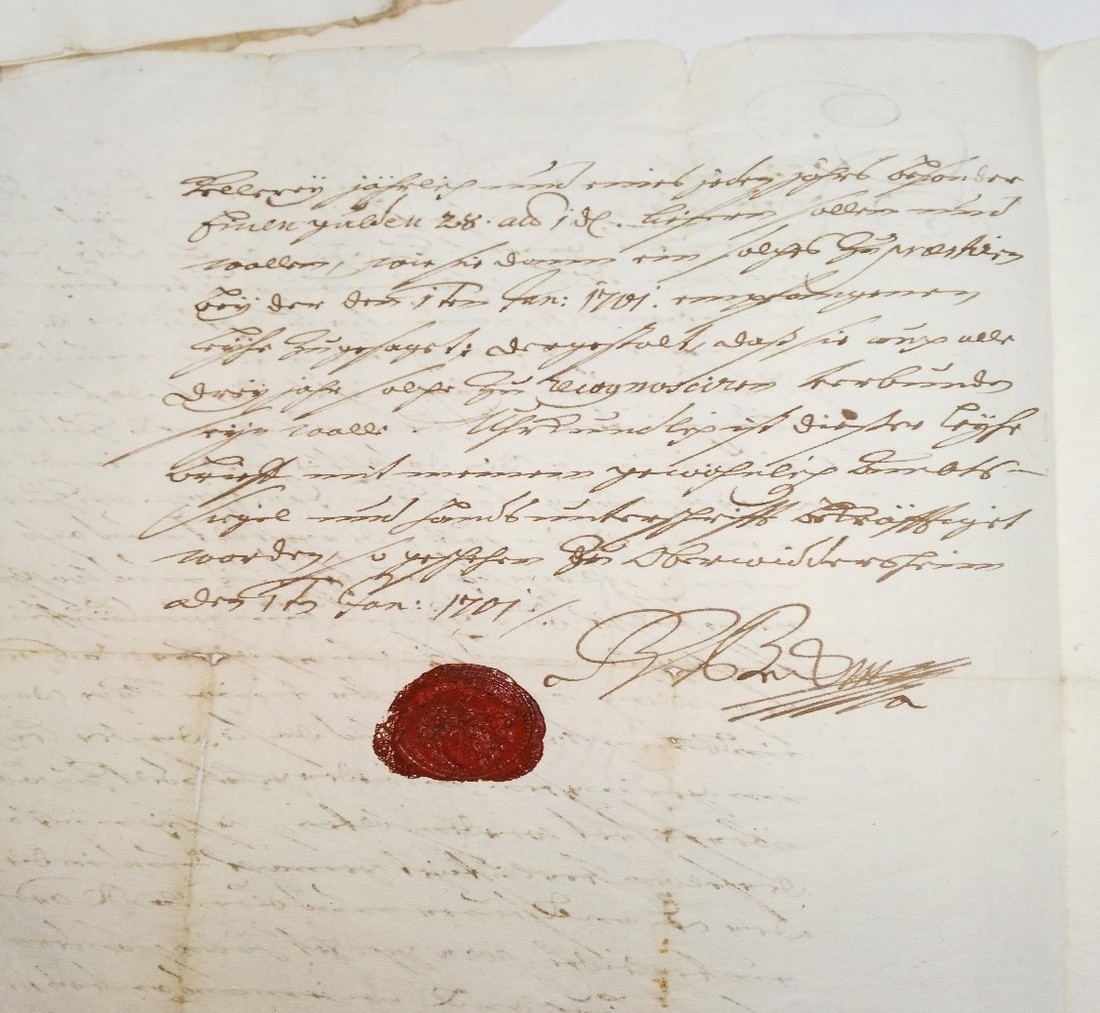

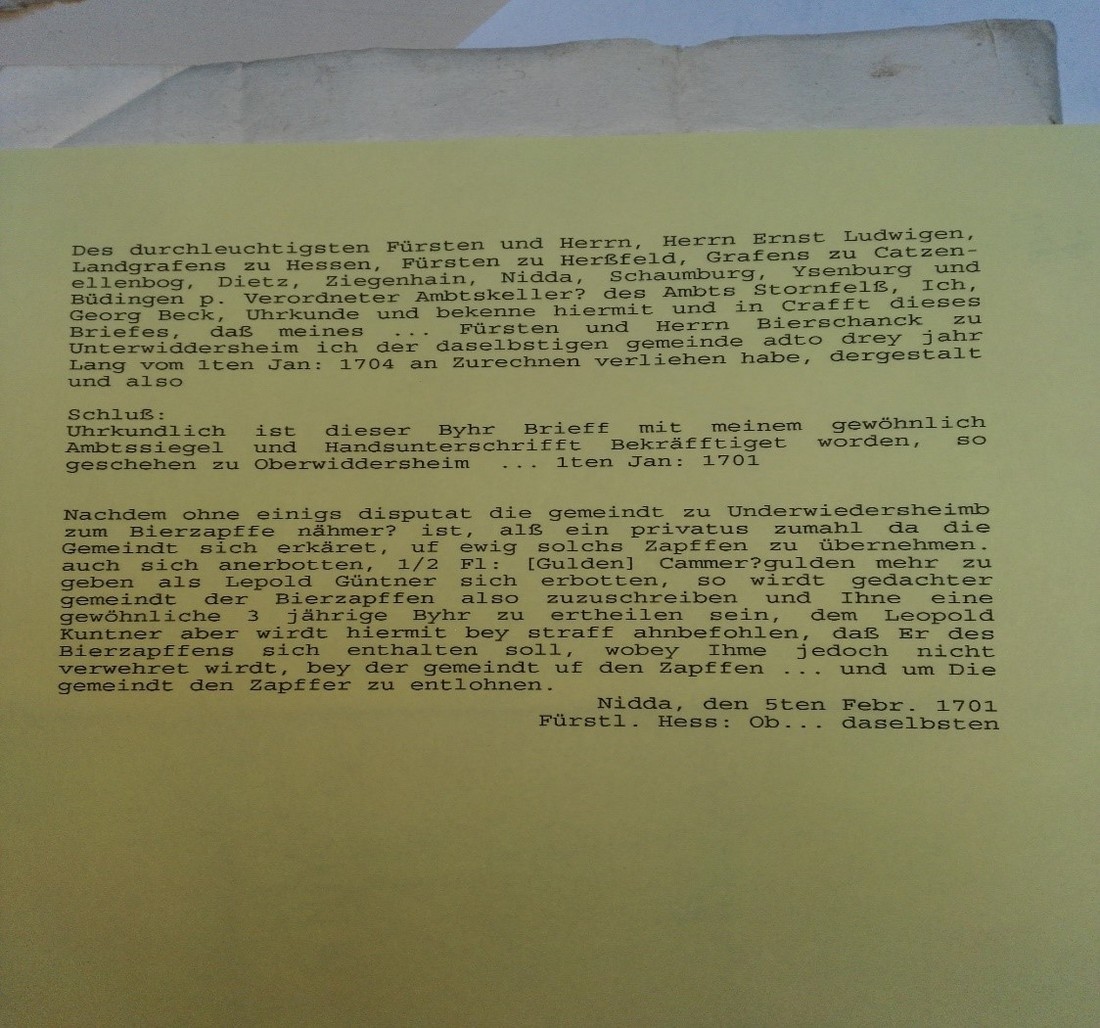

Foto Maxi Rohrbach: Hofreite Am Klappersberg 1 im Jahre 2021. Das zum Teil morsche Fachwerk des Erdgeschosses wurde Anfang der 1950er Jahre durch Mauerwerk ersetzt. Ursache hierfür war die totale Auflösung der Grundbalken über dem Kellermauerwerk durch Feuchtigkeit und Pilzbefall, wie auch bei anderen Fachwerkgebäuden im Dorf.Im Jahre 1701 erteilte der Amtmann des Amtes Stornfels im Auftrag des Landesherren (Landgraf Ernst Ludwig zu Hessen und u.a. Graf zu Nidda) der Gemeinde Unter-Widdersheim die Erlaubnis für den Bierausschank im Dorf. Gleichzeitig wurde einem „Leopold Güntner“ die Erlaubnis entzogen. Hierzu findet sich im historischen Archiv der Stadt Nidda die nachstehende Urkunde nebst späterer Übersetzung.

In dieser Zeit gab es neben den Maldfelds lt. Kirchenbuch noch weitere Familien mit den Namen Bältzer, Binding (auch Bynding), Bindingshaus, Eiser (auch Eyser), Höcher, Michel, Schäfer und Schneider. Lt. den Urkunden im Stadtarchiv wurden zu „Boiermoaster“ (Bürgermeister) oder Dorfschultheiß im 18. Jahrhundert folgende Unter-Widdersheimer vom gräflichen Amt bestellt:

Maldfeld, Georg 1705

Eiser, Johann Conrad 1730

Binding, Johann Georg 1731

Höcher, Johann Conrad 1734

Schäffer, Johann Heinrich 1739

Michel, Wilhelm 1739

Schneider, Johann Martin 1746

Schäfer, Johann Conrad 1750 - 1760

Binding, Johann Philipp 1770 - 1780

Kröll, Johann 1786

Binding, Johann Georg 1789

Kniß, Johann Philipp 1790

Schäfer, Johann Philipp 1795

Der häufige Wechsel war offenbar damit begründet, dass der Landesherr in Sorge war, seine Bete-Einnehmer könnten ein allzu inniges Verhältnis zu den Abgabenschuldnern entwickeln.

Welche Bedeutung das unter Einzeldenkmalschutz stehende Amtshaus mit Hofreite, heute Unterdorstraße 8 hatte, ist nicht geklärt. Es kann mit Sicherheit nicht das Wohnhaus des jeweiligen Bürgermeisters oder Dorfschultheissen gewesen sein, denn diese waren auch in anderen Hofreiten des Dorfes ansässig. Feststeht, dass die Familie Bindung diesen Gebäudekomplex in späterer Zeit zu Eigentum erhalten hat, denn die Nachfahren dieser Familie bewohnen heute noch das Anwesen.

Foto Arthur Schneider: Ehem. Amtshaus Unterdorfstraße 8

Foto Arthur Schneider: Ehem. Amtshaus Unterdorfstraße 8 Eine Gemarkungskarte aus dem Jahre 1703 zeigt nicht nur die Grenzen der Unter-Widdersheimer Gemarkung, sondern deutet auch das Dorf an. Die als Original im Landesarchiv aufbewahrte Handzeichnung dürfte der Beginn einer systematischen Flächenerfassung sein. Auffällig sind die im Einzelnen eingezeichneten 20 Siedlungshäuser und das Fehlen jeglicher Parzellierung. Den Historiker wird es nicht weiter wundern, denn Grundstückseigentum und Parzellengrenzen im heutigen Sinn gab es zu jener Zeit nicht, denn für die damaligen feudalen Herrschaftsverhältnisse, nach denen alles dem Landesherren oder der Kirche gehörte und die Bauern entweder noch Leibeigene waren oder nur die Flächen als Lehen (Pächter) bewirtschafteten, reichte ein grober „Feldmarck-Grundris“ aus.

Auffällig auch, dass der Dorfbach, in der Karte als „Die Bach“ bezeichnet, das Dorf wie heute noch in Richtung Nordwesten durchfloss und dann den Gemarkungsgrenzen zu Steinheim, Utphe und Berstadt folgend die „Unterwiedersheimer Feldmarck“ in Richtung Süden verließ. Dies lässt darauf schließen, dass das Sumpfgebiet der Mittleren Horloffaue bereits zu diesem Zeitpunkt durch Regulieren der Bachläufe entwässert worden war. Interessant auch, dass es einen direkten Weg (Straße) von Unter-Widdersheim Richtung Berstadt gegeben haben muss.

7. Die Neuzeit

Als Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts mit seinen Soldaten durch Europa zog, kam auch manche Soldatenschar durch Unter-Widdersheim.

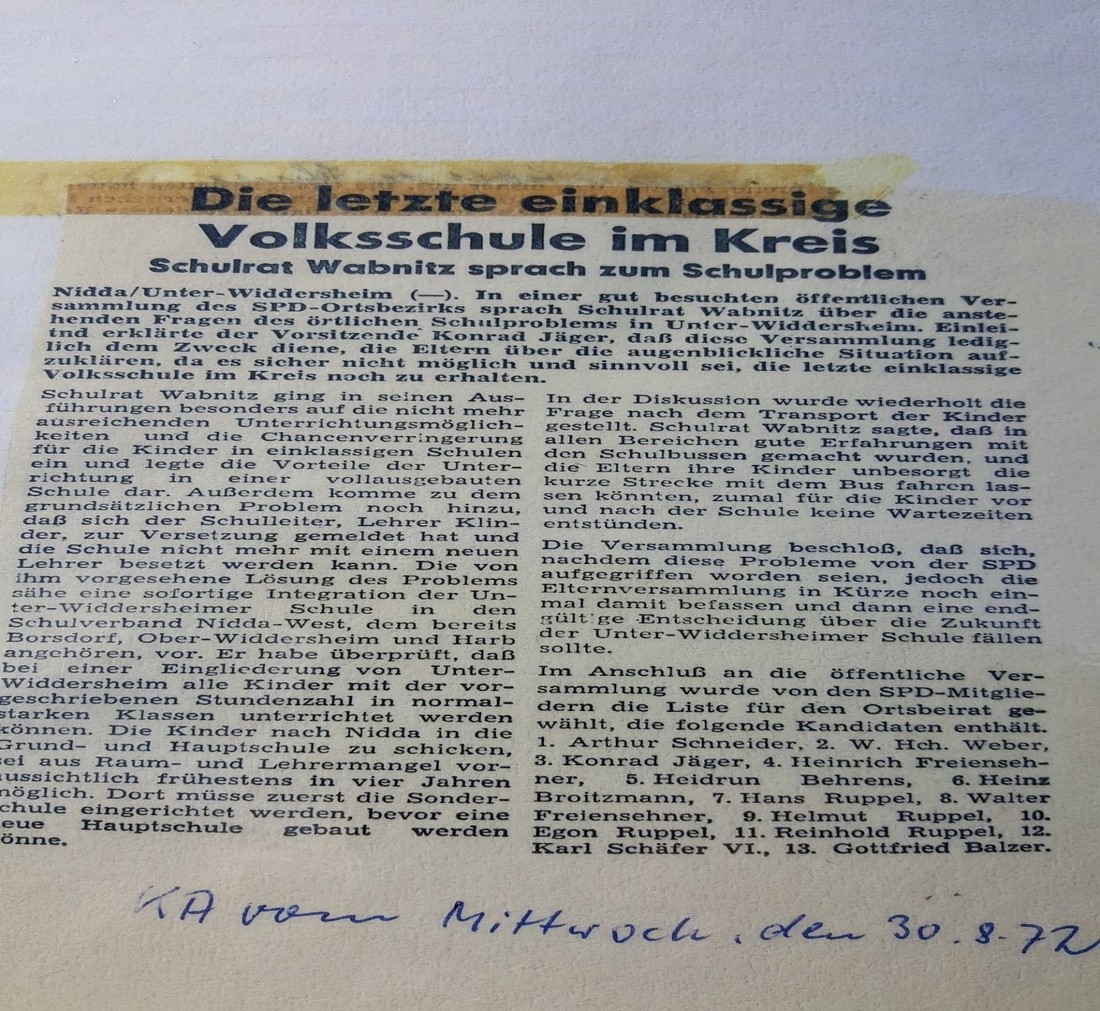

Die vier französischen Musketen, die sie zurückließen und die dies beweisen konnten, sind im Jahre 1972 mit der Auflösung der Volksschule aus dem Keller des Schulhauses, in welchem sie bis dato aufbewahrt wurden, verschwunden.

Die vier französischen Musketen, die sie zurückließen und die dies beweisen konnten, sind im Jahre 1972 mit der Auflösung der Volksschule aus dem Keller des Schulhauses, in welchem sie bis dato aufbewahrt wurden, verschwunden.

Als Folge der Napoleonischen Kriege, in denen das Großherzogtum Hessen-Darmstadt und dessen Soldaten im sogenannten Rheinbund auf Seiten Napoleons gestanden hatten, musste die Bevölkerung große Opfer bringen, um die von den Siegermächten auferlegten Kriegskosten zu bezahlen. Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt hatte die Lasten gleichmäßig über sein Land verteilt. Die Napoleonische Besatzungszeit brachte nach ihrem Ende so manche Veränderung für das Dorf. Hatte Unter-Widdersheim bis zum Jahr 1820 verwaltungsmäßig zum Amt Stornfels gehört, während die Amtsgeschäfte in Schotten erledigt wurden, so kam es 1821 zum Landratsbezirk Nidda (ehem. Amt Nidda - ab 1832 Kreis Nidda). 1874 wurde der Kreis Nidda aufgelöst und Unter Widdersheim war fortan Teil des Kreises Büdingen.

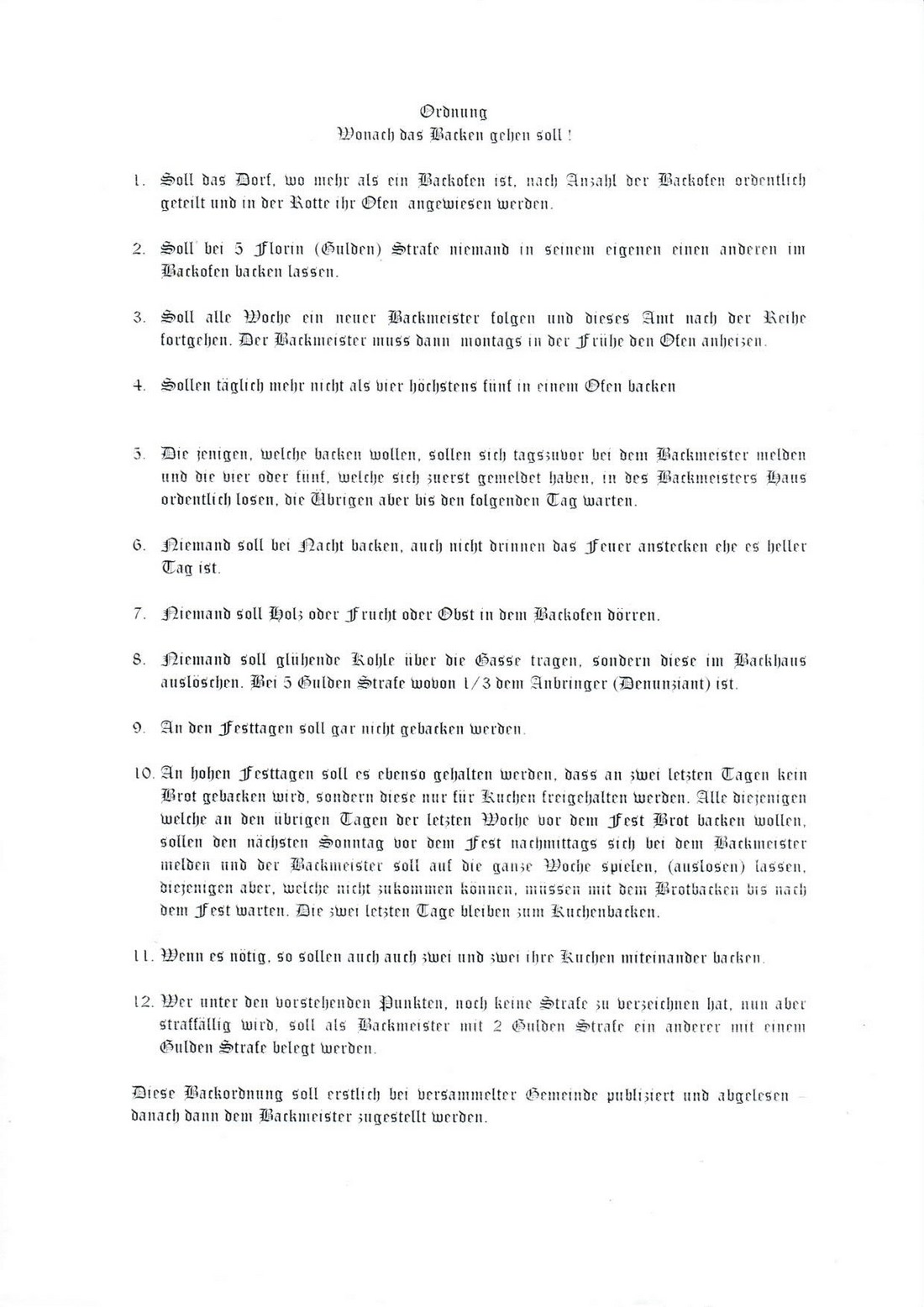

Im Dorf hatten sich inzwischen Handwerker angesiedelt; so gab es unter anderem im Jahre 1848 und davor einen Schuhmacher namens Georg Becker, einen Viehschneider namens Habermehl und einen Grobschmied namens Johannes Schäfer. Im Jahre 1848/49 wird der Gasthof "Deutscher Hof" erwähnt. 1851 meldete Johannes Schäfer XII als Gewerbe "Leineweber" an. Dass sich ein Maurermeister Johann Conradt bereits im Jahre 1772 um den Gemeinde „Back Offen“ kümmern musste, lässt darauf schließen, dass bereits zu dieser Zeit in öffentlichen Backhäusern Brot gebacken wurde. Ein Dokument aus dem Stadtarchiv hält hierzu fest: „das Essen Muß die gemein dem Maurer Geben aber Keinen lohn“ .

Foto Arthur Schneider: Hofreite Oberdorstraße 1 – Stammhaus des Grobschmieds Johannes Schäfer – heute. Das Wohnhaus wurde 1904 erbaut.

Foto Arthur Schneider: Hofreite Oberdorfstraße 8 - Deutsches Haus (auch Deutscher Hof)- heute

Auch für die Bauern gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhebliche Veränderungen. Die größte Änderung ist aus einem gebundenen großformatigen Kartenwerk im Niddaer Stadtarchiv mit der Bezeichnung „Handrisse über die Grundstücke und Gebäude in der Gemarkung Unterwiddersheim“ ersichtlich. Das im Jahre 1831 erstellte Werk ist Ausfluss der veränderten Herrschafts- und Grundbesitzverhältnisse in der Provinz Oberhessen des Großherzogtums Hessen-Darmstadt. Französische Revolution, die Herrschaft Napoleons, aber auch Konflikte zwischen den Herrscherhäusern in Hessen hatten die Veränderungen möglich gemacht. Mit Inkrafttreten der Verfassung des Großherzogtums Hessen-Darmstadt im Jahre 1820 waren die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben, die Lehen mit Abgabe des Zehnten vom Landesherrn in Besitzrechte (Eigentum) der Bauern und einer einmaligen Grundbesitzabgabe (Grundrente) umgewandelt worden. Die Besitzrechte sind durch entsprechende Parzellierungen festgeschrieben. Auffällig ist jedoch, dass eine Gewanneinteilung und eine Feinerschließung durch Feldwege fehlen. Offensichtlich war die Drei-Felder-Wirtschaft immer noch gängige Praxis. Auffällig auch die Ausdehnung der Siedlungsfläche. Der Vertreter des Landesherrn war der Amtmann in Nidda. Die Steuern und Abgaben trieb das Rentamt ein und im Dorf hatte der Ortsschultheiß (Bürgermeister) das Sagen, der lt. Verfassung von der Dorfbevölkerung bestimmt (gewählt)[7] worden war. Unter-Widdersheimer Bürgermeister wurde im Jahre 1823 Adam Binding und blieb es bis ins Jahr 1876. Der Bürgermeister bewohnte nicht mehr das Amtshaus Unterdorfstraße 8, sondern als Spross der Amtsfamilie Binding die großzügige Hofreite Hintergasse 3, daher der Dorfname Hofmanns.

Foto Arthur Schneider

Der Ausschnitt aus dem Kartenwerk zeigt u.a. die bebauten Grundstücke des Dorfes:

Der Ausschnitt oben aus dem Kartenwerk zeigt Grundstücksparzellen der Flur 2 (Wiesengrund und Ackerflächen westlich der heutigen Hungener Straße.

Der Ausschnitt aus dem Kartenwerk auf der nächsten Seite zeigt Grundstücksparzellen der Flur 1 mit den Siedlungsflächen des Dorfes und dem Gemarkungsteil östlich hiervon, der heute zu großen Teilen von Abbaugebiet und Verarbeitungsanlagen des Basaltwerkes in Anspruch genommen wird. Am nördlichen Dorfrand ist eine Parzelle an der Straße nach Steinheim ausgewiesen, die mit der Lage des heutigen Unter-Widdersheimer Friedhofs übereinstimmt. Analog mit der Eintragung im Kirchenbuch dürften die verstorbenen Unter-Widdersheimer dann ab dem Jahre 1828 dort beigesetzt worden sein.

Dieses Datum wäre auch die Pflanzzeit der Friedhofslinde, die bis zum Jahre 2015 als Naturdenkmal existierte

(siehe nachstehendes Foto)

Foto Arthur Schneider: Naturdenkmal Friedhoflinde um das Jahr Ende des 20. Jahrhunderts

Foto Arthur Schneider: Schulgebäude mit zwei Schulsälen im EG und einer Lehrerdienstwohnung im OG sowie einem Nebengebäude mit Toiletten für die Schüler/innen und Lagerräumen

1882 schickte die Kreisverwaltung aus Büdingen an den damaligen Bürgermeister Adam Schneider einen Fragebogen, worin u.a. nach historischen Gebäuden, insbesondere Fachwerk und sonstigen erhaltenswerten Bauten gefragt wird. Der Bürgermeister beantwortet diese Frage mit "nicht vorhanden". Allerdings erwähnt er den "Kindstein" und die damit verbundene Sage. Aus der damaligen Sicht der Dinge war die Antwort des Bürgermeisters verständlich, war der Denkmalschutz noch nicht „amtlich“, waren Burgen und Schlösser der Feudalherrschaft im Dorf nicht vorhanden, ein großer Teil der Bauten noch keine hundert Jahre alt und Fachwerkhäuser die Normalität. Heute sehen wir das mit anderen Augen. Insbesondere der alte Ortskern mit seinem fast vollständig erhaltenen Scheunenkranz ist eine historische Rarität, die im Jahre 2008 ausschlaggebend für die Aufnahme des Dorfes in das Landesprogramm Dorferneuerung war.

Die Entwicklung des Dorfes im ausgehenden 19. Jahrhundert lässt sich aus einem gebundenen großformatigen Kartenwerk im Stadtarchiv mit Namen „Parzellen-Karten der Gem. Unter-Widdersheim“ nachvollziehen. Das in den Jahren 1875 bis 1885 vom „Steuerkommissariat Nidda“ aufgestellte und bearbeitete Kartenwerk ist offensichtlich die Folge der Parzellenerfassung aus dem Jahre 1831 und einer angeordneten Grenzregulierung (Flurbereinigung), denn nunmehr wurden die Gemarkung durch ein Wegenetz erschlossen, mehrere Kleinparzellen eines Besitzers (Eigentümers) zu einer Großparzelle zusammengefasst, die Drei-Felder-Wirtschaft nicht mehr betrieben und auch die Besitzverhältnisse in der Dorflage neu geordnet. In diesem Zeitraum hat auch eine rege Bautätigkeit, vermutlich in Folge der Gründung des Deutschen Reiches als absolutistische Monarchie (Kaiserreich) und eines damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwungs, das Dorfbild verändert. Die vorher übliche Gebäudeanordnung der Bauernhöfe (fränkische L-Form, d.h., von der Straße angeordnet waren Wohnhaus, dahinter Stallungen und im rechten Winkel die Scheune) wurde in mindestens acht Anwesen von den Eigentümern in Vier-Seiten-Höfe mit überbauter Einfahrt an- und umgebaut.

Foto Arthur Schneider: Vierseiten-Hof Unterdorfstraße 3 (heute)

Vier dieser Höfe existierten lt. Parzellenkarte bereits im Jahre 1885 in der Vier-Seiten-Hof-Form, die anderen vier folgten in den Jahren bis zur oder um die Jahrhundertwende. Wohngebäude wurden in dieser Zeit fast ausschließlich in Fachwerk errichtet. Wirtschaftsgebäude, insbesondere die Stallungen erhielten im Erdgeschoss Umfassungswände aus Basaltbruchsteinen. Im Jahre 1904 stellte Otto Schäfer I. auf seinem Anwesen (heute Oberdorfstraße 1) ein neues freistehendes viergeschossiges Wohnhaus (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss) fertig. Bis auf den Keller wurden alle Geschosse in Fachwerk errichtet. Um die Jahrhundertwende müssen auch die beiden Hofreiten südlich der Ober-Widdersheimer Straße entstanden sein.

Foto Arthur Schneider: Fachwerkhaus Oberdorfstr. 1, Bj. 1904

8. Die Moderne

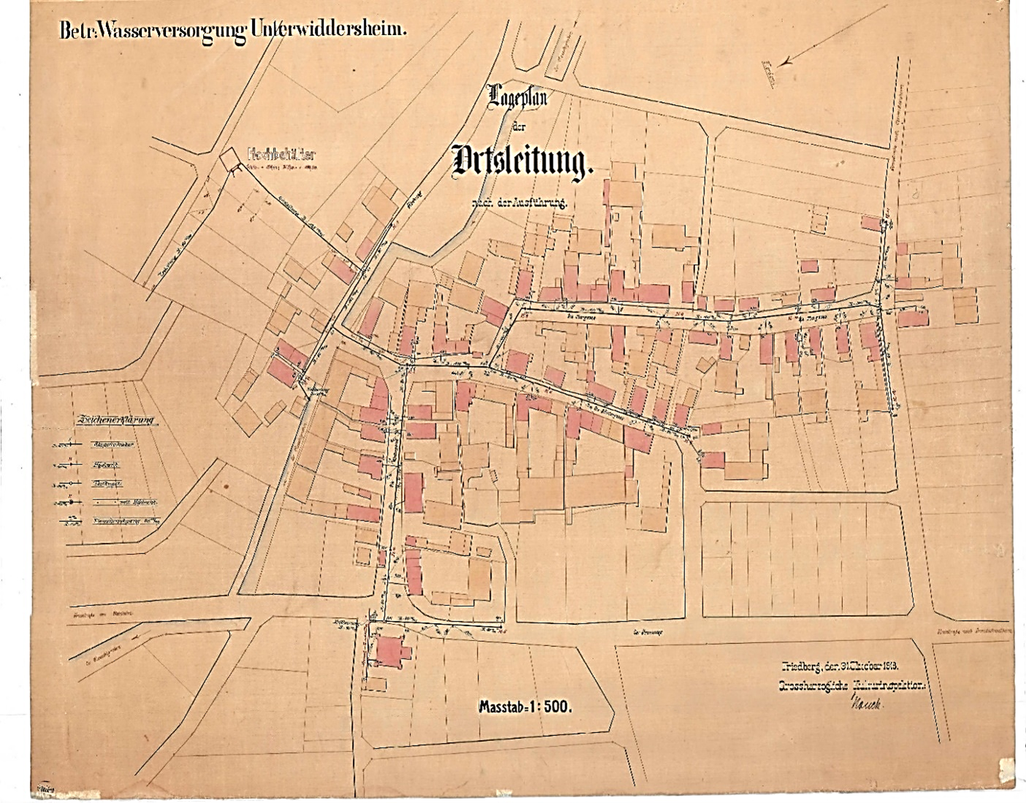

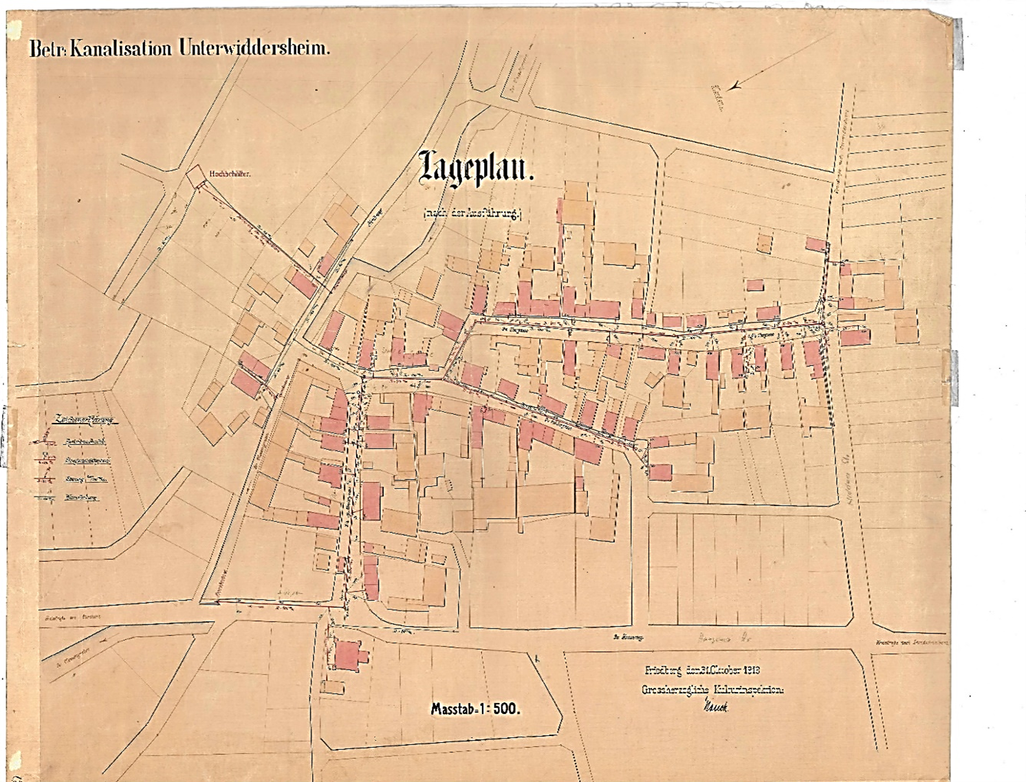

Die zweite Flurbereinigung, auch Feldbereinigung genannt, erfolgte in den Jahren 1902 bis 1918. Rechtswirksam war sie aber bereits 1909. Auslöser dieser Bereinigung war ganz offensichtlich die in Oberhessen übliche Realerbteilung, bei der im Erb- oder Hofübertragungsfall der Grundbesitz (Eigentum) eines Bauern zwischen allen Kindern aufgeteilt wurde. Manche Familien teilten je nach Anzahl der Kinder gar jede Parzelle in Unterparzellen, so dass die mit der Zeit entstandenen Kleinstparzellierungen durch entsprechende Flurbereinigungen wieder zu gut zu bewirtschaftenden Großparzellen zusammengelegt werden mussten. Auch die heute noch vorhandene Erschließung des alten Dorfkernes ist auf diese Flurbereinigung zurückzuführen. In den Zeitraum vor dem 1. Weltkrieg fallen auch Infrastrukturmaßnahmen wie der Bau der öffentlichen Wasserversorgung und der Kanalisation

(Stadtarchiv Nidda)

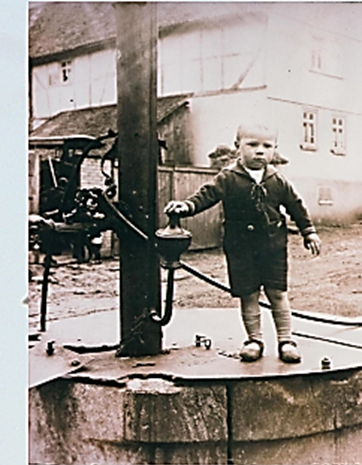

sowie der Anschluss an das überregionale Stromnetz. In dieser Zeit war Adam Schneider Bürgermeister.[8] Vom heutigen technischen Ausbaustand war das damals als fortschrittlich geltende Unter-Widdersheim noch weit entfernt. Auch bestand zu jener Zeit kein Anschluss- und Benutzungszwang für diese öffentliche Infrastruktur. Eine ganze Reihe Hofreiten versorgten sich selbst mit Trink- und Brauchwasser aus eigenen Tiefbrunnen, von denen einzelne auch heute intakt sind und Wasser führen, hierunter auch ein öffentlicher Straßenbrunnen in der Oberdorfstraße.

Foto Arthur Schneider: Bild des Brunnens vor dem Haus Oberdorfstraße 19 heute

Foto Arthur Schneider: Bild des Brunnens vor dem Haus Oberdorfstraße 19 heuteDas Ende des 1. Weltkriegs, die Abdankung des letzten deutschen Kaisers, die Revolution im Deutschen Reich, die Entmachtung des Adels und die Gründung des Volksstaates Hessen brachten für das Dorf Unter-Widdersheim nur insofern Veränderungen, dass zehn Kriegstote aus der Dorfgemeinschaft zu beklagen waren und Kriegsheimkehrer an ihren schweren Kriegsverletzungen litten. Dass der Landesherr nicht mehr der Großherzog aus Darmstadt, sondern eine Landesregierung der Republik Hessen und ein Teil der Republik Deutsches Reich war, dürfte erst nach und nach in das Bewusstsein der oberhessischen Unter-Widdersheimer gedrungen, spätestens jedoch bei den ersten Wahlen im Januar 1919 klar geworden sein. Erster Bürgermeister Unter-Widdersheims in einem demokratisch regierten Deutschland war Ludwig Michel.

Um das Jahr 1935 ließ die Gemeinde in der heutigen Oberdorfstraße ein neues Feuerwehrgerätehaus mit angegliedertem Backhaus errichten. Darin wurde bis in die 50-er Jahre regelmäßig gebacken. Die Reihenfolge und wer das Anheizen besorgen musste, wurde ausgelost. Eine Backordnung aus dem Jahre 18xx (im Archiv Nidda) legte genau fest, wie das Backen im Backhaus zu erfolgen hatte. Das alte baufällige Backhaus vor dem Grundstück Unterdorfstraße 15 hatte ausgedient und wurde abgerissen. Die Tradition des „öffentlichen“ Kuchen- und Brotbackens, bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts noch üblich, verlor den „Wettlauf“ mit dem Elektro-Herd und kam erst 1983 als jährliches "Backhausfest" des Landfrauenvereins zu neuen Ehren.

Foto Arthur Schneider: Backhaus, kombiniert mit dem Feuerwehrgerätehaus und einer Arrestzelle im EG sowie Versammlungsräume im DG

Foto Arthur Schneider: Mahnmal auf dem Friedhof

Dass die Diktatur der Nationalsozialisten (NSDAP) von 1933 bis 1945 auch in Unter-Widdersheim durch Menschen repräsentiert und mit diktatorischen Mitteln umgesetzt wurde, soll eine Überlieferung aufzeigen, die ein Unter-Widdersheimer Bürger aus dem Leben seiner Familie aufgeschrieben hat:

„Mein Großvater väterlicherseits war in dieser Zeit Bauer in Unter-Widdersheim, dem es nicht an Selbstbewusst sein mangelte und deshalb mit der Obrigkeit der Nazidiktatur in Person des NSDAP-Ortsgruppenleiters und eines Unter-Widdersheimer SS-Mannes mehr als einmal aneckte. Diese Unter-Widdersheimer Obrigkeit hatte deshalb selbstherrlich beschlossen, den unliebsamen Bauern und seine Familie nach dem „Endsieg“ in die heutige Ukraine „umzusiedeln“. Um dieser Zwangsmaßnahme zu entgehen, glaubte mein Großvater, noch im Jahre 1944 in die NSDAP eintreten zu müssen. Ein entsprechender Aufnahmeantrag wurde von der örtlichen Parteileitung zurückgewiesen, weil Zweifel an seiner „Linientreue“ bestanden. Obwohl die Westalliierten mit ihren Truppen schon an den Grenzen des Deutschen Reiches standen, legte mein Großvater zum Unverständnis seiner Familie noch Widerspruch gegen die NSDAP-Entscheidung ein. Dieser Widerspruch, der seitens der NSDAP zurückgewiesen wurde, hatte allerdings zur Folge, dass mein Großvater nach Kriegsende als „Mitläufer“ eingestuft wurde und er sich einem „Entnazifizierungsverfahren“ unterziehen sowie 20 Reichsmark Bußgeld zahlen musste. Diese Abläufe sind wahrlich eine Groteske, aber auch ein Mosaiksteinchen der vielfältigen Verirrungen und Verwirrungen in der dunkelsten Zeit Deutscher Geschichte.“

Folge des Krieges war auch, dass die Dorfbevölkerung durch die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen von ca. 200 auf über 400 Einwohner anwuchs. Diese „Bevölkerungsexplosion“ zeitigte natürlich jede Menge Probleme des Zusammenlebens in Wohnraum, der sich auf die Häuser des alten Ortskerns beschränkte, weil die Baugebiete und Häuser südlich der Ober-Widdersheimer Straße (mit Ausnahme zweier Gehöfte) nicht existierten. Damals wie heute waren die Flüchtlinge, obwohl alle Deutsche, nicht immer und überall bei den Einheimischen willkommen. Es bedurfte eines sogenannten Lastenausgleichsgesetzes und einer damit verbundenen Zwangsabgabe für die Grund- und Vermögensbesitzer, um die Wohnungsnot zu lindern und den Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien eine neue Heimat zu geben. Es war auch nicht nur die Zwangsabgabe, die das Verhältnis der Einheimischen zu ihren „Neubürgern“ trübte. Wohnraum für die „Neuen“ wurde durch den Flüchtlingskommissar zwangsweise requiriert. War ein Hauseigentümer damit nicht einverstanden, konnte es schon sein, dass er von der amerikanischen Militärpolizei abgeholt und in Friedberg oder Büdingen im Gefängnis davon „überzeugt“ wurde, dass Flüchtlinge und Vertriebene ja irgendwo untergebracht werden mussten. Es galt Besatzungsrecht. Über alle Schwierigkeiten hinweg fanden in dieser Zeit Menschen zu einander, lernten sich schätzen und lieben, die sich sonst wohl nie begegneten wären.

In ihrer gemeinsamen Not besannen sich die Menschen im Dorf darauf, gemeinsam Probleme zu bewältigen. Bereits vier Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges (1949) wurden trotz geringen Steueraufkommens größere kommunale Investitionen getätigt. In Gemeinschaftsarbeit mit Unterstützung einer Baufirma war 1949 der Löschteich im Dorfbach (Massohlgraben) erstellt worden.

Foto Arthur Schneider: Aus dem Jahr 2020 zeigt natürlich nicht den Neubau

Im selben Jahr schuf die Gemeinde für bauwillige Unter-Widdersheimer die Möglichkeit auf der Beunde (heute Spielplatzstraße) neben drei schon vorhandenen Gebäuden weitere Wohnhäuser zu errichten. Bei der Erschließung der Baugrundstücke mit Wasser, Kanal und Straße waren Eigenleistungen[1] der gesamten Dorfgemeinschaft eine Selbstverständlichkeit. Im Jahre 1957 wurden die Ortsstraßen ausgebaut und mit einer Bitumendecke versehen. Dieser Maßnahme fiel auch das Bauwerk des in der Mitte des alten Ortskernes gelegenen Gemeindebrunnens aus Sandstein genannt „Wähbonn“ (vermutliche Wegebrunnen) zum Opfer, der allerdings zu diesem Zeitpunkt kein Wasser mehr führte und deshalb zum Großteil schon zugeschüttet war. Heute hat der Platz mit dem Dorfbrunnen im Rahmen der Dorferneuerung eine gelungene „Wiederbelebung“ erfahren.

Der „Wähbonn“ Anfang der 50ger Jahre des vorigen Jahrhunderts ist auf dem Bild mit Kind deutlich zu erkennen. Der Kirmesumzug auf dem zweiten Bild verdeckt den Brunnen im Hintergrund teilweise. Auf dem unteren Bild, das den Kirmesumzug 1957 und die noch nicht vollständig abgeschlossenen Straßenbauarbeiten zeigt, gibt es im alten Dorfkern keinen Brunnen mehr.

Foto Arthur Schneider: Dorfbrunnen

Foto Arthur Schneider: Kirmesumzug während der Straßenbaumaßme

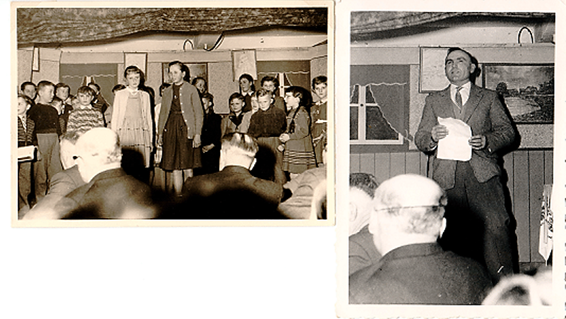

Im wirtschaftlichen Aufschwung der folgenden Jahre und wegen einer gezielten Förderung des ländlichen Raumes durch die Landesregierung wurden dem allgemeinen Trend folgend die meisten bereits Ende des 19. Jahrhunderts verputzten "Balkenhäuser" neu aufgeputzt, d.h. das Fachwerk nicht frei gelegt, sondern wieder mit Mörtel verputzt oder geschindelt. Im Jahre 1961 waren in Gemeinschaftsarbeit der heutige Kinderspielplatz und eine inzwischen geschlossene Gemeinschafts-Gefrieranlage entstanden. Anfang der 60er Jahre hatte die hessische Landesregierung die Dörfer Hessens unter der Bezeichnung „Unser Dorf soll schöner werden.“ zu einem jährlichen Wettbewerb aufgerufen, der die Dorfbewohner zur mehr Eigeninitiative und Gemeinschaftsarbeit ermuntern sollte. Die Unter-Widdersheimer und ihr Dorf belegten im hessischen Landesentscheid einen hervorragenden 6. Platz, was im Jahre 1962 mit einem Dorfgemeinschaftsabend im Saal der Gaststätte Deutsches Haus gefeiert wurde. Gestaltet hatte diesen Abend die Dorfbevölkerung selbst unter wesentlicher Beteiligung der Schülerinnen und Schüler der Volksschule und des Gesangvereins.

Foto Arthur Schneider: Schülerinnen und Schüler aus Unter-Widdersheim (li.) und Festredner (re.)

Viktor Schneider hielt damals in Versform folgenden Festvortrag:

„Es liegt ein Dörfchen im Hessenland

mit wenigen Häusern, gar vielen unbekannt.

Seinen Namen hat es von irgendeinem Taufakt her,

wer’s getauft hat, weiß leider niemand mehr.

Widdersheim nannte man es mit Bedacht,

wir hätten es vielleicht genau so gemacht.

Ob Ober oder Unter das ältere ist, kann man nicht sagen,

da müsste man die alten Chatten fragen,

die hier im Wald Wolf, Bär und Auerochs jagten.

Beim Kindstein dort unter knorrigen Bäumen

können wir von diesen Geschichten träumen.

Von dort sah man ins Land der römischen Soldaten,

heute künden nur Scherben von ihren Taten.

Dies hat schon manchem von uns Trost gebracht:

Früher gab es auch schon eine Besatzungsmacht.

Es scheint überhaupt das Motto unseres Dörfchens zu sein:

Es überstand alles, blieb aber klein.

So war es früher, so ist es heute;

hier leben keine großen Tier – nur kleine Leute.

Hier gab‘s keine Fürsten und keine Minister,

bei uns wird gearbeitet, das wisst Ihr.

Wir dürfen Geld und Soldaten stellen,

ab und zu auch einmal wählen.

Ließ man uns Zeit, sich auf uns zu besinnen,

wurde im Dörfchen gearbeitet hier drinnen.

Feldbereinigung, elektrisches Licht, Wasserleitung und Kanalisation

hatten unsere Väter schon.

Womit sich unsere Nachbargemeinden plagen,

kennen wir nur vom Hörensagen.

Ein neues Spritzenhaus haben wir und schöne Straßen,

nur auf der Beunde, da fehlt noch der Rasen.

Kinderspielplatz und Ruhebank,

mancher wird davon noch krank.

Aber nur langsam, lasst Euch Zeit,

fehlt das Geld, geht’s mit Gemeinsamkeit.

Bei der Dorfverschönerung stehen wir an 6. Stelle,

eine Anerkennung ist das auf alle Fälle.

Doch nicht des Geldes oder des Landrats wegen

tun sich hier fleißige Hände regen.

In unserem Dorf soll’s uns selbst gefallen,

diese Devise gilt hier vor allem.

Mit Politik hatten wir, Gott sei Dank, noch keinen Kummer,

deshalb haben wir nach oben hin auch keine besondere Nummer.

Und auf dem Burgweg bleibt alles beim Alten,

selbst wenn man ihn kaum noch sieht vor Löcher und Falten.

Dem Steinheimer Weg soll es besser ergehen,

in der Erneuerungsliste täte er stehen.

Vom Dorf bis zum Grenzpfahl geht’s dann gleich

ohne Hopser ins Nachbarreich.

Doch das soll uns nicht aus der Ruhe bringen,

wir beschäftigen uns noch mit anderen Dingen.

Sei es Kläranlage oder Horloffbett

Hauptsache unser Dörfchen ist nett.

Es soll sein, was es schon immer war,

jedem der in die Fremde ging, wurde dies klar:

Heimat soll es weiterhin sein.

Es lebe unser Unter-Widdersheim!“

Um der damaligen „Landflucht“ vom Dorf in den Großraum Frankfurt am Main entgegenzuwirken begann im Jahre 1962 die Erschließung zum Neubaugebiet im Gewann "In den Betten", der heutigen Waldstraße. Ziel war, jungen Familien den Bau eines Eigenheims zu ermöglichen und damit eine Abwanderung zu verhindern. Der Kaufpreis lag damals bei 6,00 DM pro m², erschließungsbeitragsfrei.

Foto Mario Schorer: Waldstraße heute

Auch fehlende Arbeitsplätze außerhalb der bäuerlichen Landwirtschaft waren Ursache der „Landflucht“. Die damaligen Gemeindevertreter mit dem langjährigen Bürgermeister Otto Hofmann (1945 bis 1972) an der Spitze sahen in der Ansiedlung eines Steinbruchbetriebs die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig der Gemeinde zu mehr Steuereinnahmen zu verhelfen. Seit 1964 existiert auf Unter-Widdersheimer Gemarkung ein Basaltsteinbruch. Arbeitsplätze entstanden und Pacht- sowie Gewerbesteuereinnahmen sprudelten für Unter-Widdersheim Verhältnisse kräftig.

Fotos Mario Schorer u.Arthur Schneider: Werk u. Tagebau hinter dem Klappersberg im Jahre 2019

Was aus der Sicht der ehemaligen Gemeinde Unter-Widdersheim Positives mit dem Steinbruchbetrieb verbunden war, hat heute auch eine „Kehrseite“ in Form von Emissionen, die der inzwischen ausgebaute und erweiterte Betrieb den Unter-Widdersheimern bereitet. Sprengerschütterungen, Betriebslärm und starker Lkw-Verkehr auf der Durchgangsstraße werden von vielen Unter-Widdersheimern schon als „Last“ empfunden. Die Steinbruchpacht- und Gewerbesteuereinnahmen versetzte die damalige Gemeindevertretung in die Lage, Investitionen in die öffentliche Infrastruktur zu tätigen, die ohne diesen Industriebetrieb nicht möglich gewesen wären. Neben der schon genannten Erschließung von Neubaugebieten konnte sich Unter-Widdersheim eine Trauerhalle auf dem Friedhof (s. folgendes Bild) leisten, eine erneute Flurbereinigung mit Ausbau von Wirtschaftswegen wurde aus dem Gemeindesäckel bezahlt und auch die Planung einer zentralen Abwasserkläranlage wurde vorangetrieben.

Noch vor der Gemeindezusammenlegung (1972) begann die Erschließung des Neubaugebietes "Im Loch" mit 29 Bauplätzen, so dass die Einwohnerzahl geringfügig anstieg.

Foto Mario Schorer: Neubaugebiet "Im Loch"

Bedingt durch die Modellplanung der Hessischen Landesregierung musste am 01.10.1972 die kommunale Selbständigkeit von Unter Widdersheim aufgegeben werden. An diesem Tage wurde das Dorf der 17. Stadtteil von Nidda. Vorausgegangen war ein politischer Kampf der Unter-Widdersheimer für den Erhalt der Selbständigkeit, der jedoch erfolglos mit der „freiwilligen“ Eingemeindung nach Nidda endete, um nicht zuletzt eine zwangsweise Eingemeindung nach Echzell zu verhindern. Wegen Unter-Widdersheim musste sogar das „Reform“-Gesetz geändert werden. Während bis zur Eingemeindung Parteien in der Unter-Widdersheimer Kommunalpolitik keine Rolle spielten, war es für die Unter-Widdersheimer nunmehr im Dorfinteresse geboten, sich zu organisieren, um in der Großgemeinde mit 18 Stadtteilen und rd. 17.000 Einwohnern wahrgenommen zu werden. So waren im ersten Ortsbeirat gewählte Vertreter von CDU, FW und SPD tätig, wenn gleich der Ortsbeirat nur beratende Funktion gegenüber dem Magistrat der Stadt Nidda hatte. Dies ist auch heute noch so. Kommunalpolitische Entscheidungen werden in der Stadtverordnetenversammlung und im Magistrat getroffen. Stadtverordnete aus Unter-Widdersheim waren seit der Eingemeindung Konrad Jäger, Arthur Schneider, Elke Harth und Klaus-Dieter Kammer. Seit der Kommunalwahl 2016 ist Unter-Widdersheim nicht mehr mit eine/m/r Stadtverordneten vertreten.

Erster Ortsvorsteher war Heinrich Freiensehner (1972 bis 1977). Ihm folgten und in dieser Reihenfolge Walter Freiensehner (1977 bis 1981), Friedrich Otto Gottwald (1981 bis 1985), Arthur Schneider (1985 bis 1995) Friedrich Otto Gottwald (1995 bis 2009), Rainer Strauch (2009 bis 2016), Arthur Schneider (2016 bis 2019), Klaus-Dieter Kammer (2019 bis heute).

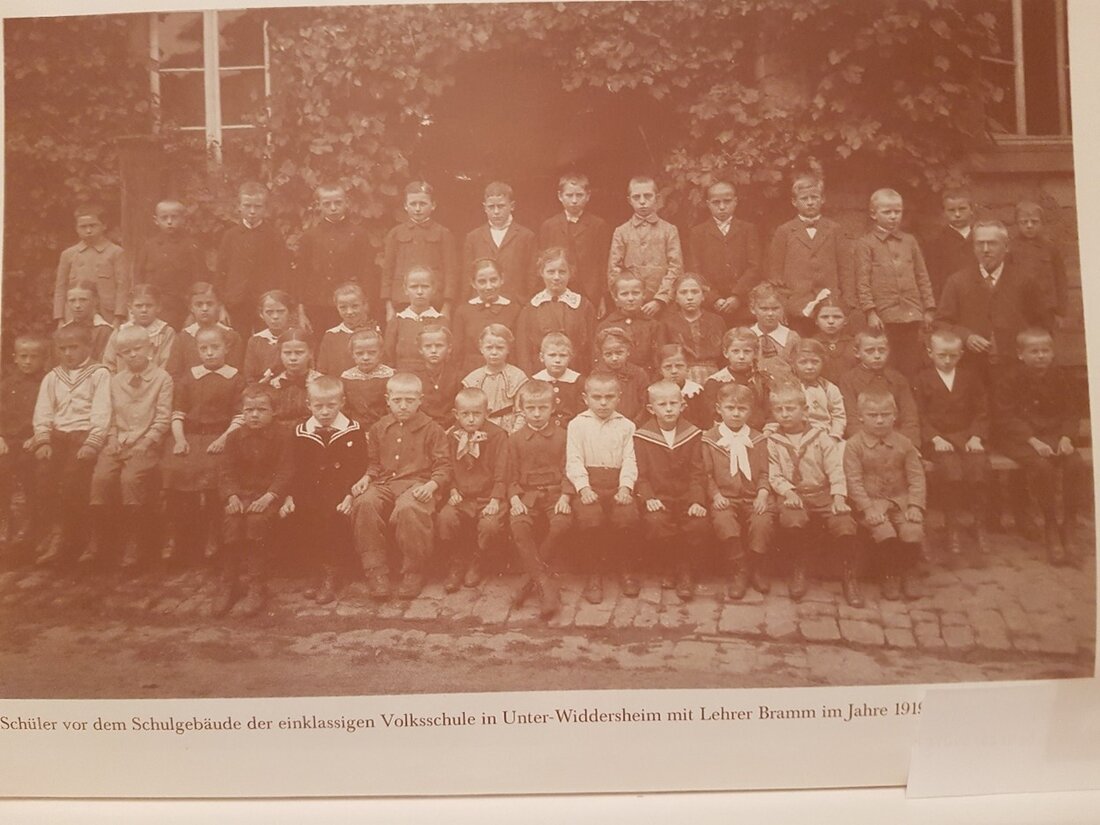

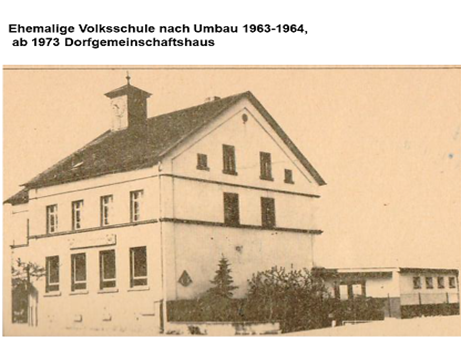

Im Jahr der Eingemeindung zur Stadt Nidda wurde auch die einklassige Volkschule mit acht Jahrgangsstufen, die seit 1885 bestand, aufgelöst. Letzter Lehrer an der Volksschule war Ernst Glinder.

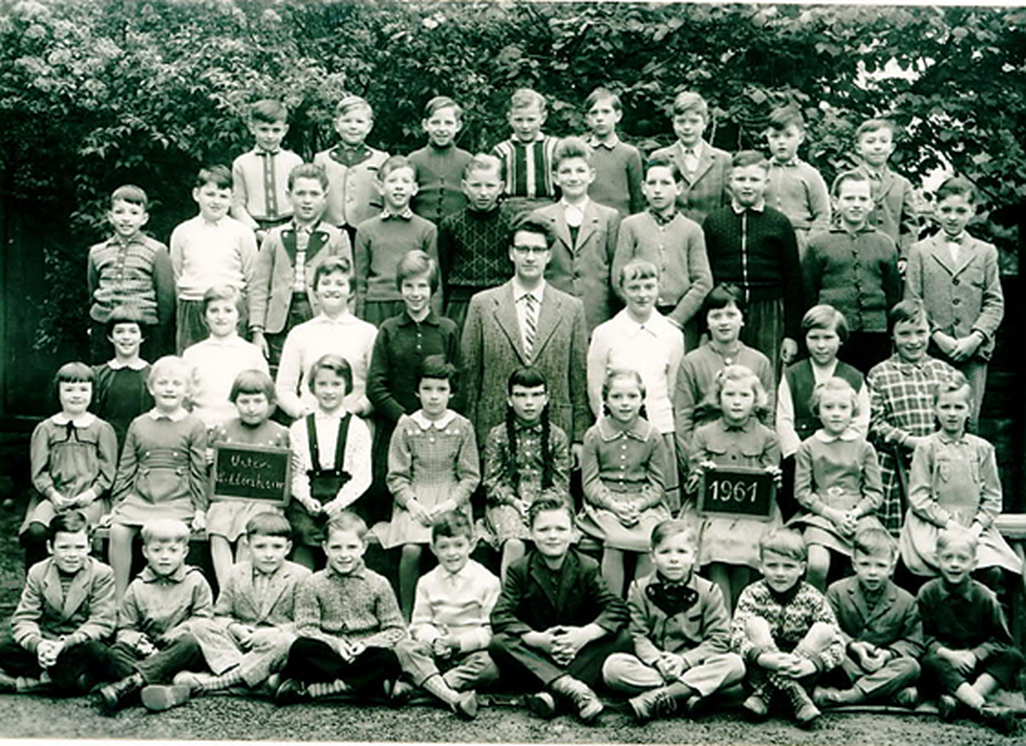

Vorbei war es dann mit einer Schulklasse und acht Jahrgängen in einem Klassenzimmer mit bis zu 46 Schülerinnen und Schülern (siehe nachfolgende Klassenbilder aus den Jahren 1957 und 1961). Hier gehörten Disziplin und Gehorsam zum Schulalltag; ohne diese „Tugenden“ wäre der Lehrer zweifelsohne in die Psychiatrie eingeliefert worden.

Foto Arthur Schneider: Volksschulklasse im Jahre 1919

Foto Arthur Schneider: Einschulungsjahrgang 1956

Foto Arthur Schneider: Einschulungsjahrgang 1956 im Klassenraum

Foto Arthur Schneider: Volksschulklasse Jahrgänge 1 bis 8 im Jahr 1957 mit Lehrer Hans Knaus (im Bild links)

Foto Arthur Schneider: Volksschulklasse Jahrgänge 1 bis 8 im Jahr 1957 mit Lehrer Hans Knaus (im Bild links)

Foto Arthur Schneider: Volksschulklasse Jahrgänge 1 bis 8 im Jahre 1961 mit Lehrer Einhäuser (Bild Mitte)

Diese und so manche andere Entwicklung in der jüngsten Geschichte kann mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen werden, so die Ansiedlung von Industrie, das Verschwinden der einst drei Lebensmittelgeschäfte, der Verlust der kommunalen Selbständigkeit.

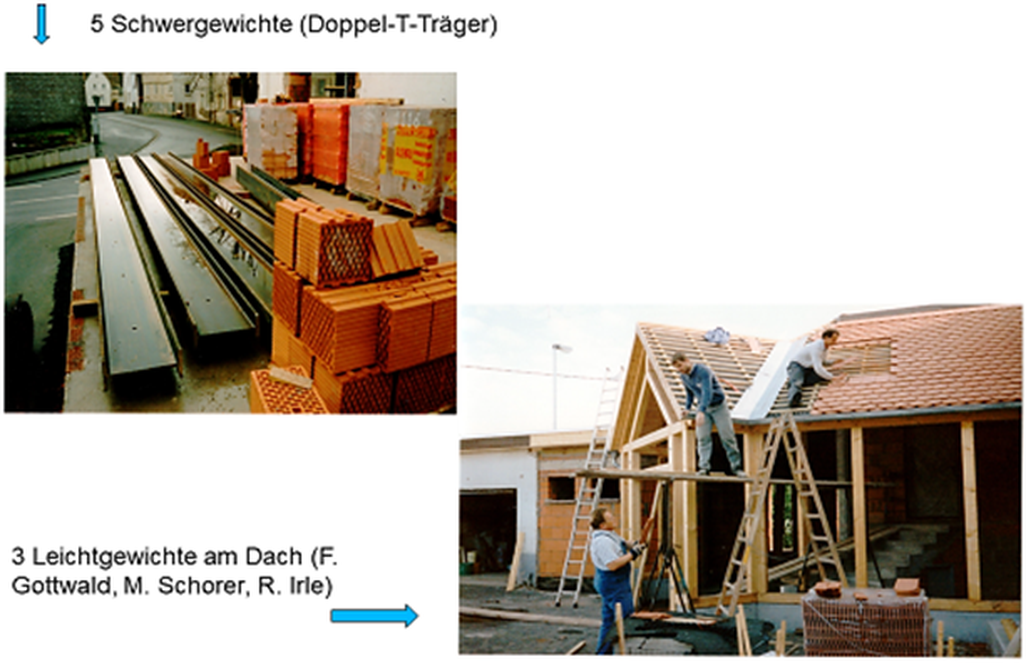

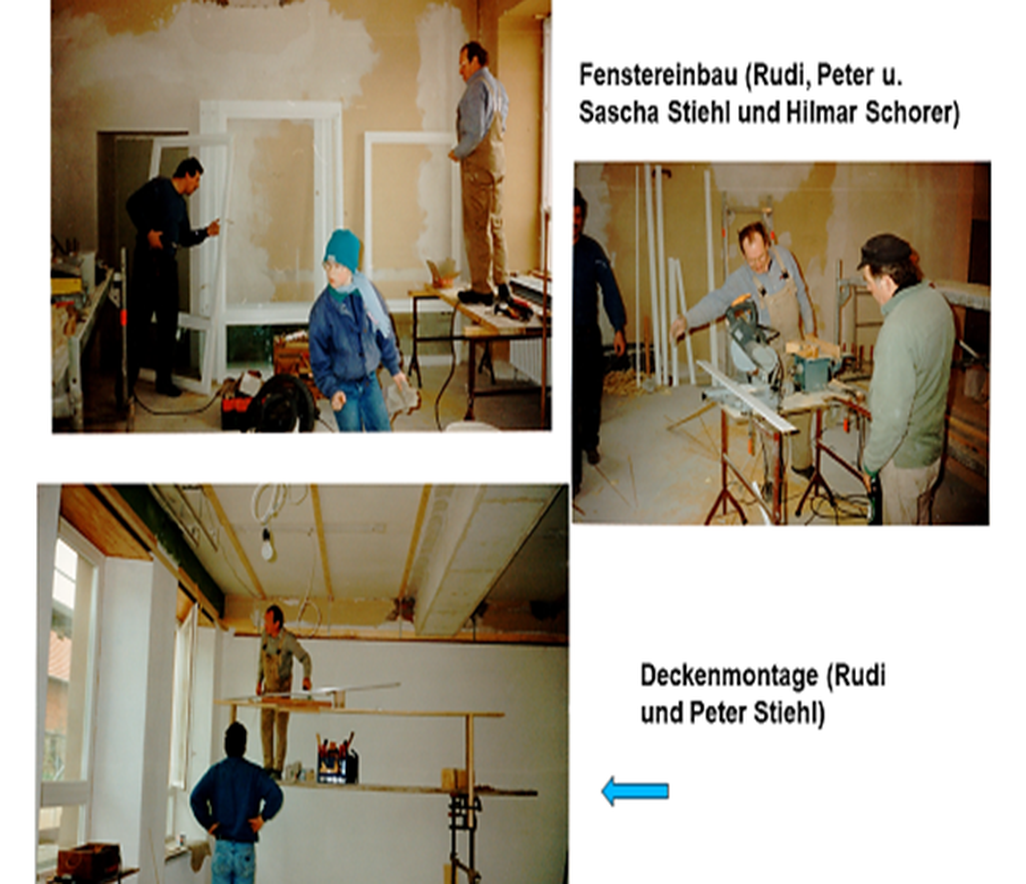

Dem Gemeinschaftssinn der Unter Widdersheimer ist es zu verdanken, dass 1992 mit vielen Eigenleistungen aus dem alten Schulhaus, das in den Jahren 1963 bis 1965 noch als Schule modernisiert wurde, das heutige Dorfgemeinschaftshaus entstand.

Die Fliesenleger Helmut Ruppel und Helmut Höcher waren Woche für Woche im Einsatz

Alle voranstehenden Fotos Arthur Schneider: Dorfgemeinschaftshaus nach Umbau

Im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses hängt eine Tafel aus Baumscheiben der ehem. Friedhofslinde. Auf dieser Tafel sind die Namen der am Bau beteiligten Unter-Widdersheimer nachzulesen.

Tafelinhalt:

Umbau Dorfgemeinschaftshaus Unter-Widdersheimin der Zeit vom 22.10.1990 bis 20.06.1992

Eigenleistung der DorfgemeinschaftHelferliste:

Name, Vorname | Tätigkeit und Einsatzbereich

Behrens, Wilhelm | WC-Installation, Sanitärobjektebeschaffung (Fa. Geberit)

Binding, Gerd | Schlosserarbeiten

Brill, Gerhard | Elektroinstallation, Organisation (Ortsbeirat)

Brill, Werner | Bauhelfer (Abbruch)

Eckel, Kurt | Material- und Bauschutttransporte

Eckel, Wilhelm | Bauhelfer (Abbruch)

Fischer, Klaus | Bauhelfer (Abbruch)

Freiensehner, Heinrich | Betreuer und Fotograph

Freiensehner, Walter | Schreinerarbeiten

Gottwald, Friedrich | Baufacharbeiter, Organisation (Ortsbeirat)

Gottwald, Marc | Bauhelfer

Gruner, Karl | Verputzer

Harth, Edgar | Fachmann „Außentheke“

Harth, Karsten | Elektroinstallation

Hofmann, Berthold | Material- und Bauschutttransporte

Hofmann, Gert | Maler und Verputzer (Fa. Hofmann und Hirchenhein)

Höcher, Helmut | Maurer und Fliesenleger

Irle, Reiner | Dachdecker

Kammer, Klaus-Dieter | Material- und Bauschutttransporte

Kastens, Werner | Bauhelfer (Abbruch)

Krüger, Peter | Elektroinstallation

Michel, Gerhard | Material- und Bauschutttransporte

Michel, Klaus | Bauhelfer

Müller, Udo | Bauhelfer

Pfannstiel, Karl-Otto | Außenanlagen (Baumschule Pfannstiel)

Ruppel, Egon | Verputzer

Ruppel, Hans | Schlosserarbeiten

Ruppel, Harald | Regal- und Schrankeinbau (Fa. Dexion)

Ruppel, Helmut | Fliesenleger und Maurer

Ruppel, Reinhold | Verputzer und Maler

Schäfer, Horst Otto | Bauhelfer

Schäfer, Torsten | Bauhelfer

Schneider, Arnold | Abbrucharbeiten und Fuhrdienste

Schneider, Arthur | Bauleitung, Installation Wasser und Abwasser, Organisation (Ortsvorsteher)

Schneider, Björn | Bauhelfer

Schneider, Dirk | Bauhelfer

Schneider, Volker | Material- und Bauschutttransporte

Schorer, Hilmar | Bauhelfer (Ortsbeirat)

Schorer, Mario | Bauhelfer

Schorer, Markus | Bauhelfer

Schön, Gerhard | Bauhelfer

Stiehl, Rudolf | Schreinerarbeiten, Fenster- und Deckenbau

Stiehl, Peter | Schreinerarbeiten, Fenster- und Deckenbau

Strauch, Rainer | Bauhelfer

Walz, Roland | Bauhelfer

Ziegler, Thomas | Verputzer

Zwerenz, Jürgen | Bauhelfer, Organisation (Ortsbeirat)

Landfrauenverein Unter-Widdersheim Endreinigung des DGH

Auszugsweise Rede des Ortsvorstehers Arthur Schneider zur Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses Unter-Widdersheim am 20.06.1992

….Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Jung, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Knoche!

Zu Ihnen spricht ein erleichterter, zufriedener und stolzer Ortsvorsteher. Lassen Sie mich diese Attribute erläutern.

Erleichtert bin ich, weil ich mit dem heutigen Tage der Verantwortung ledig bin, die mir im Zusammenhang mit der nunmehr abgeschlossenen Umbaumaßnahme zugefallen war. Ich sage bewusst „zugefallen“, denn bei Beginn der Planung, ja selbst bei Beginn der Bauarbeiten war weder für mich noch für den Ortsbeirat Unter-Widdersheim abzusehen, welches Maß an verantwortlichem Engagement nach und nach erforderlich wurde, um die zugesagten Eigenleistungen der Unter-Widdersheimer Bürger in die Tat umzusetzen. Hätten wir dies dann eingetretene Ausmaß bei Beginn der Maßnahme erahnt, wir hätten vielleicht nicht den Mut besessen, Eigenleistungen in großem Umfang zuzusagen. Doch wie heißt es: „Der Mensch wächst mit seiner Aufgabe“, und so wurde aus einem baufachlich nicht vorgebildeten Ortsvorsteher ein nicht offizieller Bauleiter……

Zufrieden bin ich, der ich mich als Kommunalpolitiker sowohl im Ortsbeirat als auch in der Stadtverordnetenversammlung betätige, mit dem, was hier an räumlichen Einrichtungen für die Unter-Widdersheimer Bürger geschaffen worden ist. Ein lang gehegter Wunsch der Bürger nach einem bedarfsgerechten Dorfgemeinschaftshaus ist Realität geworden. Die Unter-Widdersheimer hatten zwar bald nach dem Anschluss an die Großgemeinde Nidda im Jahre 1972 ihr Dorfgemeinschaftshaus. Dies ließ allerdings nicht nur vom äußeren Baustil, sondern auch von der Größe und Aufteilung der Innenräume unschwer erkennen, dass hier die ehemalige einklassige Dorfschule eine „Umnutzung“ erfahren hatte. 60.000 DM wurden im Jahre 1973/74 für die neue Nutzung aus dem Stadtsäckel ausgegeben. Im Laufe der Jahre wurde jedoch immer deutlicher, dass die Nutzungsmöglichkeiten des Hauses sehr begrenzt waren und den Ansprüchen nicht mehr genügten…..

Bis sich das Dorfgemeinschaftshaus in neuem Gewande präsentieren konnte, floss viel Wasser den Massolgraben hinunter. Hartnäckig verfolgten Generationen von Unter-Widdersheimer Ortsbeiräten ein Ziel, nämlich den Um- und Erweiterungsbau ihres Dorfgemeinschaftshauses, bis endlich im Jahre 1988 aus einem Erinnerungsposten in der Investitionsplanung unserer Stadt eine konkrete Hausnummer „Um- und Erweiterungsbau DGH U.-W.“ wurde. In der Folgezeit wurden Planungs- und Gestaltungsmodelle erörtert, bis schließlich das Architekturbüro Rudolf von der Heid einen konkreten Planungsauftrag erhielt. Aufgrund dieser Planung incl. Kostenschätzung gaben die Stadtverordneten unserer Stadt im Haushaltsjahr 1990 grünes Licht für den Beginn der Bauarbeiten…

Stolz bin ich ungemein auf den Gemeinschaftssinn der Unter-Widdersheimer, die es mit ihrem Einsatz ermöglicht haben, dass die zugesagten Eigenleistungen in vorbildlicher Ausführung erfüllt werden konnten. Sicher gab es unter den Unter-Widdersheimern auch Skeptiker, die davor warnten, sich bei den Zusagen nicht zu verheben. Es gab auch Neinsager, die mit dem Hinweis auf andere Bürgerhausprojekte der Stadt eine Eigenleistung grundsätzlich ablehnten. Die Mehrheit der Unter-Widdersheimer hat stets hinter der Auffassung des Ortsbeirats gestanden, sich durch Eigenleistungen in dieses Projekt einzubringen, und dies nicht nur um den vorgegebenen Finanzierungsrahmen einzuhalten, d. h., die Kosten zu begrenzen, sondern vielmehr ein Haus, das der Gemeinschaft des Dorfes dienen soll, auch gemeinsam aufzubauen.. Insgesamt 46 Unter-Widdersheimer Männer waren an den Eigenleistungsaktionen beteiligt. Über 3000 Arbeitsstunden sind bei diesen Aktionen geleistet worden. Nimmt man den Einsatz von 20 Damen des Landfrauenvereins bei der Grundreinigung des Hauses hinzu, hat ein Drittel der arbeitsfähigen, erwachsenen Bürger unseres Dorfes beim Umbau des Dorfgemeinschaftshauses mit Hand angelegt……

Abschließend ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema „Eigenleistung bei Bauleistungen unserer Stadt“: Die Mithilfe der Bürger, die durch freiwillige unentgeltliche Arbeitsleistungen kostspielige Investitionen ihrer Dorfgemeinschaft ermöglichen, hat eine lange Tradition. Auch in der ehemals selbständigen Gemeinde Unter-Widdersheim war das so. Dies sollte allerdings nicht nur der Einsparung von Haushaltsmitteln dienen, sondern vielmehr das Bewusstsein der Bürger für die gemeinsame Sache fördern. Letzteres gilt auch heute in Zeiten unserer Großgemeinde Nidda, in der relativ oft die von Bürgern gesprochene Worte zu hören sind: „ Das ist Sache der Stadt, wir zahlen ja Steuern!“ Oder auf Oberhessisch: „Doas gieht uus nau oa, doas soan däi Näirrer mache.“ ….

Soweit in subjektiven Worten das, was in den letzten beiden Jahren in Punkto DGH in Unter-Widdersheim abgelaufen ist und was die Gemüter bewegt hat. Ich wünsche mir für dieses Haus, dass es zum Mittelpunkt unseres dörflichen Lebens wird und das Interesse der Bürger an einer Nutzung so voranschreitet, wie dies sich bereits vor dem eigentlichen Fertigstellungstermin abzeichnete…….

Auch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in den Jahren 1995 bis 1997 konnte nur mit erheblicher Eigenleistung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Unter-Widdersheim realisiert werden.

Foto Arthur Schneider:

9. Die Gegenwart

Gab es in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts noch 15 ortsansässige landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe, so sind es heute nur noch drei Landwirte im Nebenerwerb. Ganze Gewanne werden von einem Bauern bewirtschaftet, was allerdings auch auf die Entwicklung in der Landwirtschaft von einer Vielzahl von Kleinbetrieben hin zu wenigen Großbetrieben zurückzuführen ist. War seinerzeit der Basaltsteinbruch Hauptarbeitgeber, so sind heute nur noch wenige berufstätige Unter- und Ober-Widdersheimer dort beschäftigt (inkl. Verwaltung).

Die abnehmende Bedeutung des Steinbruchbetriebs als Arbeitgeber hatte allerdings auch zur Folge, dass die Bereitschaft der Unter-Widdersheimer, die Steinbruchemissionen klaglos hinzunehmen, kontinuierlich abnahm. Der Initiative des Ortsbeirates zur Wahrung der Bürgerinteressen ist es zu verdanken, dass inzwischen ein konstruktives Miteinander möglich ist und in der jüngsten Vergangenheit auf der Ebene von Bürgerinitiativen vorhandene Konfrontationen abgebauten wurden. „Besser wir reden mit einander als über einander“, ist zurzeit die Devise auf beiden Seiten.

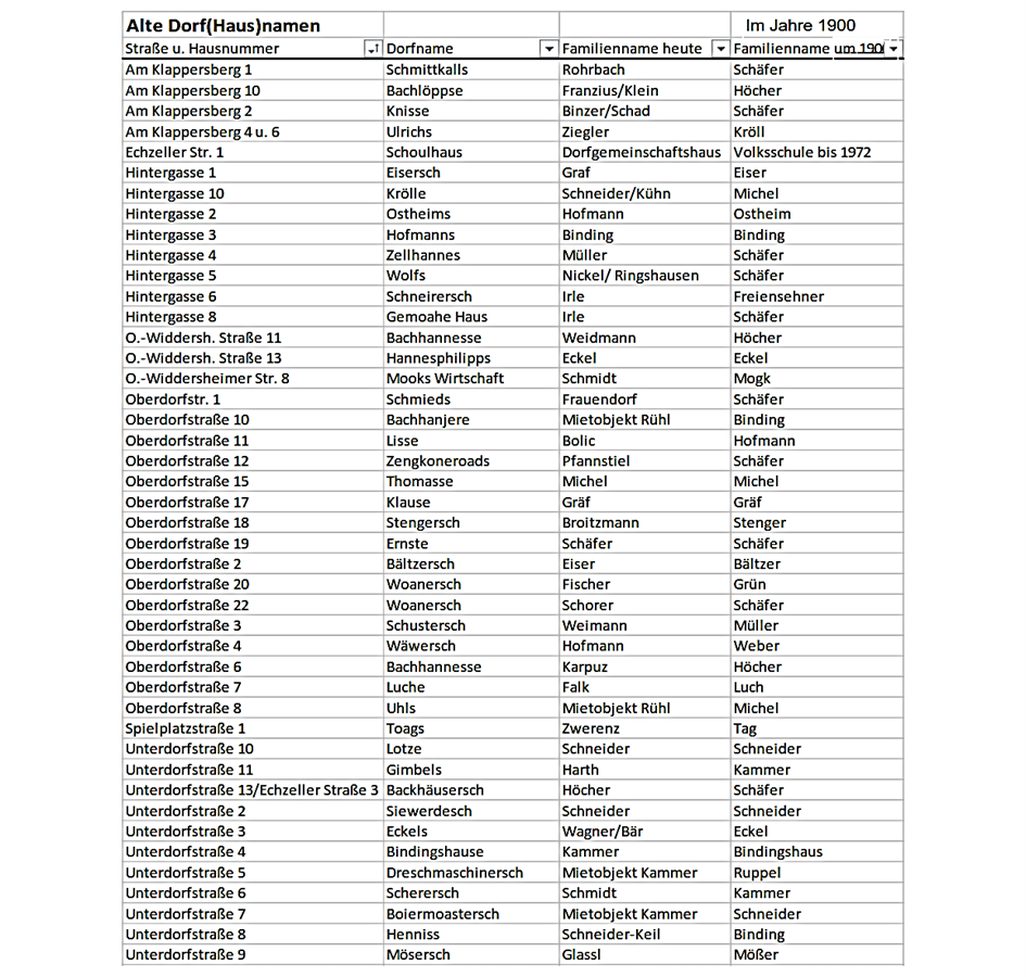

Mit der Veränderung in der Landwirtschaft und häufigen Eigentümerwechseln bei den bebauten Grundstücken verschwanden nach und nach auch die an die Hofreiten gebundenen alten Dorfnamen. Nachstehende Tabelle soll an diese Tradition erinnern und einen Bezug zur Gegenwart herstellen.

Anmerkung zu den alten Dorf/Hausnamen: Die meisten alten Namen gründeten sich auf die Lage der Hofreite im Dorf oder den Beruf des Hofinhabers, ergänzt durch den Vornamen oder Familiennamen des ursprünglichen Hausherren. Auffällig auch die Übernahme der Lagebezeichnung der Ursprungshofreite, wenn die Nachkommen sich im Dorf ansiedelten. Beispiel: Bachlöppse (Löpps = Ludwig) > Bachhannese > Bachhanjere.

Anmerkung zu den alten Dorf/Hausnamen: Die meisten alten Namen gründeten sich auf die Lage der Hofreite im Dorf oder den Beruf des Hofinhabers, ergänzt durch den Vornamen oder Familiennamen des ursprünglichen Hausherren. Auffällig auch die Übernahme der Lagebezeichnung der Ursprungshofreite, wenn die Nachkommen sich im Dorf ansiedelten. Beispiel: Bachlöppse (Löpps = Ludwig) > Bachhannese > Bachhanjere.Von der Lebendigkeit des Ortes zeugt ein reges Vereinsleben. Außer den Traditionsvereinen Männergesangverein, Freiwilligen Feuerwehr, Landfrauenverein, VdK Ortsverband und Burschenschaft 98 gibt es seit dem Jahr 2015 den Verein Dorfgemeinschaft Unter-Widdersheim e.V. Die Aktivitäten der Vereine erstrecken sich auf die Wahrnehmung vieler öffentlicher Aufgaben und gehen weit über das interne Vereinsleben hinaus. Dies sind auch Angebote für Neubürger, die sich auf diese Weise gut integrieren und so eine Bereicherung für den Ort bzw. die Vereine darstellen können, wenn sie denn wollen.

Mit dem Wollen ist es so eine spezielle Sache. Während in den vergangenen Jahrzehnten es für Unter-Widdersheimer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren eine Selbstverständlichkeit war, der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr anzugehören, besteht hier zurzeit akuter Personalmangel, so dass die Stadt Nidda die Zusammenlegung der Einsatzabteilungen von Unter- und Ober-Widdersheim auf den Weg gebracht hat.

Eine für Unter Widdersheim besondere Problematik ist nicht nur der Steinbruchbetrieb mit seinen vielfältigen Emissionen, sondern war auch aus einer zwischenzeitlichen finanziellen Schieflage der Großgemeinde Stadt Nidda erwachsen, zu deren Behebung auch die Schließung des Dorfgemeinschaftshauses in Betracht gezogen wurde. Aber auch Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete tangieren die Interessen der Dorfbewohner in nicht unbedeutendem Maße.

Foto Mario Schorer: Alter Dorfkern mit Steinbruch im Hintergrund

Foto Mario Schorer: Alter Dorfkern mit Steinbruch im Hintergrund

Geographische Karte

Foto Mario Schorer: NSG Mittlere Horloffaue (Nordwest-Ansicht)

Foto Mario Schorer: NSG Mittlere Horloffaue (Nordwest-Ansicht)Die Frage „Hat unser Dorf eine Zukunft?“ stellt sich jedoch nur, wenn die Unter-Widdersheimer nicht bereit sind, für die Lösung anstehender Probleme tatkräftig einzutreten. Hierauf haben das Großprojekt „Dorferneuerung Unter-Widdersheim“ und das damit verbundene Engagement vieler Unter-Widdersheimer Bürgerinnen und Bürger die passende Antwort gegeben (siehe Abschlussdokument „Dorferneuerung Unter-Widdersheim“) und im LEADER-Projekt "Wetterau trifft Vogelsberg - Wanderwege Unter-Widdersheim" im Jahre 2023 seine Fortsetzung gefunden.

Arbeitskreis Dorferneuerung Unter-Widdersheim Nidda, im Juli 2022

Neuauflage Oktober 2023 durch Verein Dorfgemeinschaft Unter-Widdersheim e.V.

Fundstellen:

[1] Wachposten 79, kleines Kastell auf der Burg bei Unter-Widdersheim (Taf. 10 Fig.6, vgl. Dieffenbach, Urgesch. S. 52 und Archiv f. Hess. Gesch. V 1846-48 Nr XIII S. 65, v. Cohausen S.64,1, Kofler, Korrespondenzbl. d. Westd. Ztschr. IV 18885 Sp. 82 ff, Quartalsbl. 1886 S. 20 ff., Arch. Anz. 1900 S.88)

[2] Machtinstrumentarium der herrschenden weltlichen und geistlichen Obrigkeit, um durch Drangsal aller Arten (Kerker, Folter und Bestrafung incl. Verbrennen) bestimmten auffälligen Untertanen, meist Frauen die Schuld an Naturkatastrophen, Massenerkrankungen und Hungersnöten zuzuschieben und damit die eigenen Machtstrukturen zu festigen.

[3] Kaiser des Heiligen römischen Reiches Deutscher Nation von 1619 bis 1637 aus dem Hause Habsburg

[4] Ersichtlich aus einem Betebuch (Abgabenbuch) im Stadt Archiv Nidda

[5] Sinngemäße Übersetzung: Das Haus möge nicht durch Feuersbrünste zerstört werden.

[6]Johann Georg Maldfeld ist nicht im Kirchenbuch als hier geboren und getauft erwähnt. Auch fehlt der Eintrag einer Eheschließung oder einer Bestattung. Maldfeld dürfte demnach zu Lebzeiten Unter-Widdersheim wieder verlassen und sein Anwesen verkauft haben. Als Käufer wird ein Johann Conrad Eiser genannt, der auch im Jahre 1730 Bürgermeister wurde. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass Maldfeld solange im Dorf ansässig und Bürgermeister war.

[7] Wahlberechtigt waren lt. Verfassung nur die erwachsenen, verheirateten Männer

[8] Adam Schneider war von 1876 bis 1919 Bürgermeister und bewohnte mit seiner Familie die Hofreite Unterdorfstraße 7, daher auch der Hausname „Boiermoastersch“.